![]()

�����J�E���g�i2015�N9��10��10��40�������ݒ�j

![]()

![]() 2025�N5��13���L�@2025�N4��24���@�Ǔ˂��ꂽ�I

2025�N5��13���L�@2025�N4��24���@�Ǔ˂��ꂽ�I

�@4��24����A�ԂōȂ�a�@�Ɍ}���ɍs���A�a�@�����̐��\���[�g����O�ō��ܐM�����o���Č����A�����̎�O�ň�U��ԁA���S�m�F�A�������낤�Ƃ�����A��납��Ǔ˂��ꂽ�B�K�ɂ����݁i5��13���j�̂Ƃ��댒�N��̖��͖����B

�@����͎Ⴂ�����B�䂪�Ԃ���Ԃ��Ă���̂�S���C�Â��Ȃ������ƁB�����f�B�[���[�ŏC�����ς���B�h���C�u���R�[�_�[���m�F����������Ԃ��Ă���̂��m�F�B�������̕ی���Ђ�����S�z�⏞�B�C���Ɉꂩ���قǂ�����B��p���ϊz�͑������B�����^�J�[���ی��⏞�B���݂܂������^�J�[�ɏ���Ă���B�������p���̍���z�͑啝���ƂȂ�炵���B�f�B�[���[����͂��Ȃ�̒Ǔ˂�����̂͂Ȃ�Ƃ��Ȃ��ł����Ƃ͂�����ɕ����ꂽ�B���ɂ����o�Ƒ̂ɉe�����o�邩���A�Ƃ���ꂽ���A���X���������̂��ɂ��̂ŗǂ�������Ȃ��܂܍��Ɏ����Ă���B

�@���S�^�]�͐S�����Ă��邵�A���S�@�\�����̎Ԃɏ���Ă��邪���肩��̖Ⴂ���͉̂��Ƃ����悤�������B�����A���x�����y���Ă��邪���{�⎩���ԃ��[�J�[�͏Փ˂��Ȃ��悤�ȎԂ��ł��邾���������y������A�`��������K�v������A�ƐɎv���B�Ԃ̎��̖̂w�ǂ͈��S��̕s���Ƃ���ɂ��v�A�����̖��ł���Ǝv���Ă���B�܂�s���ƁA�������[�J�[�̐ӔC���ƁB

![]()

2025�N5��13���L�@2025�N3��18���@�G�A�R�����ւ�

�@2009�N3���ɐ����t�����G�A�R�����̏Ⴕ���B����܂ł������I�ȕs������������Ȃ�Ƃ��g���Ă����B����͑傫�ȕs��Ȃ̂Ŕ��������A�����t�����B�P�S��̃��r���O�Ȃ̂ō����������ɂ͂Ȃ������d���������B�P�U�N�������Ă��ꂽ�̂�����B���B�������Ă�Ԃ͂������蓮���Ă����ɈႢ�Ȃ��A�Ǝv���Ȃ���B

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i�ŐV�̎Ԃ̎����^�]�j

�@����Ń����^�J�[���肽�B�ŐV�̃g���^�v���E�X�B����҂��^�]���邩��A�Փ˖h�~�ȂǍŐV�̈��S�@�\������Ă��邩��ƁB

�@�������H�����łȂ���ʓ��ł��A�����ł̃n���h�����삪�\�B�ǂ��ł��Ă���B�i�n���h�����璷���������ƃA���[�����o�邪�j

�@���̃N���}�͂Q�P�N���̃��N�T�X�B���S�����ŏd�v�����Ė������čw�������B����ł��Z���^�[���C���̃L�[�v�\�͂͊�Ȃ��������B�J�[�u�ł͉E�ɁA���ɂԂ��B���C���ނ��Ƃ�����B

�Ƃ��낪���̃����^�J�[�A���X�̃J�[�u�ł������łǐ^���L�[�v����B���Ԃ����ԁA���s�ҁA���]�ԂȂǔ����Ă����B�����܂ł̃h���C�u�ł��ԂȂ��Ɗ������̂͂P�A�Q��B�ܘ_�A�Փ˖h�~�ȂNJ�{�I�ȋ@�\�͔����Ă���B�ۑ�͑��������S�����^�]�܂ł�������B���̂܂܂ł����Ȃ藘�p���l������B

�@�����Ƒ������p�����Ă����ׂ��������B�߂��ސl�����⎖�̂̔ƍߎ҂��Ȃ������Ƃ��ł����̂ɁB�Љ�I�R�X�g���啝�ɉ����邱�Ƃ��ł����͂����B

�@�ۑ�́A�A�A�����^�J�[�����獂���ȋ@�\�͔����Ă��Ȃ����A����~�����̂̓��E���h�r���[���j�^�[�A�^�]�ȃV�[�g�̓d���O��ړ��ȂǁB�����^�J�[�͈�X�����������Ȃ����A���S�^�]�ɂ͐���~�������́B�i�r���n�ゾ�ȁB����ɁA�M���V�t�g���o�[�Ȃǂ͓��ꂵ�Ă���Ȃ����̂��ȁB

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���R��s�فj

�@�W���P�Q���̏������A�y�������`���ƒ���̊X���������������D�݂̓X����������Ȃ��B�����20���N�O�ɖK�ꂽ���R��s�قɍs�����B���̎��Ƃ͉����X���̔z�u���ς���Ă���B���������g�C���̃h�A�����Ă����ȁB

�@���q���l�B�}�X�N������Ă������A�������^��ł����l�������ꂢ������Ƃ����ɕ��������B���W�I�ŕ����Ă����ʂ�ɕ��ʂɓX����������Ă�B����ɒ���l�ɂ͎����킵���Ȃ��ƂĂ����ꂢ�ȃC���g�l�[�V�������B

�@�����܂����̉̂��o�b�N�O�����h�~���[�W�b�N�Ƃ��ĐÂ��ɗ���Ă���B���͋C���������a�̋i���X�B���܂��ɃJ�X�e������������B

�@���₩�ȂЂƂƂ��A�������B

�@�݂�ȍs�����A���R��s�قɁI�Ƃ�킯�v�ċ��ɂ��ނ낷���҂�����A��̃l�I�����ǂ����A���Ԃ̏��a���������B

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���j

�@�@�@�V���W���̗��������B�������҂̐g�ɂ͍Ō�̒������s�Ǝv���āB

�@�W���P�P������܂ő���L���A���������^�J�[����A�P�R���ɂ͓��ÂցB�P�U�������ŎԂ�ԋp���A�P�V���͓d�Ԃƃo�X�ō��ł̋{���Q�w�A�P�W���ɋA��B

�@�������ɔ����������B�̂̂��邳�ɉ����A�ɕ����o���B��҂ɂQ��s�������������B�����ɂ݂�1�A2���ł����܂������A�Q�T�ԉ߂����������Ɉ�a��������B���܂��ɂ��邳�������Ĉ�������C�����Ȃ��B����ς�̂����B

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i�F�̋��{�j

�@�@�R�N�O�A���Z�̎�����̗F�B���S���Ȃ����B�B�ꖳ��̗F�B�������B�R���i���A�ɗz�ɎЉ�I�K�������A����ƍ��N�ɂȂ��Ă��Q��ł����B

�@���l�̂����ӂł��Ƃ̌䕧�d�ɂ��A����ɂ����Q�肷�邱�Ƃ��ł����B�䕧�d�̑O�ɂ͌��C�Ȏ��̎ʐ^��g���Ă�������ȂǁA����������ׂĂ������B�F�̘b����������f�����B

�@���Q��͂킴�킴���l�����悵�ē��ē������Ă����������B����k���̋߂��̑傫�ȗ쉀�̗��h�Ȃ���ɂ�������A���Z����ƈꏏ�ɑ����Ă����B�R�̒����A�V�C���ǂ����ߗǂ��A������킹�A����Ɨ��邱�Ƃ��ł����A�Əd�ׂ�����낵���C�������B

�@���Ƃ́E�E�E�����������ɍs���Ē��ڗF�ɂ�����������Ƃ��B

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i����j

�@�@�Q�O�P�R�N�ɐh�V���Y�����b�g�œ��ڂ̑����m���f�ɒ��킵�Ė����A��������A�������������Ǝ��₳��A�u�F�̕�Q����������v�ƌ������ƋL�����Ă���B

����ҁA���������ɂȂ��������������������Ɩ��ꂽ��A��͂��c�◼�e��e�����l�B�̂���Q�肩�B

�@���̉ẮA����łS���̌䕧�d�ƂQ�J���̂���A���Âƕ����łS���̌䕧�d�ƂR�J���̂���Ɏ�����킹���B���̂����S���Ȃ��ď��߂Ă��Q�肵�����l���Q�J���B���N�O�܂őS���m��Ȃ������ٕ�Z�̕掏���m�F�����B�S�̟T�X���ЂƂЂƂE�������Ă����C�������B

![]()

2024�N9��21���@�ߘa6�N�āA���~�i���߂Ɂj

�@���ފ݂��}���Ă��܂������̎����A����ƕ��͂������C�͂��o�Ă����̂ŁE�E�E���Ă͏������������ċ�B��������B���̎��̂��Ƃ��������V���[�Y�ŁB

![]()

2024�N8��30���@�ʕ��A��x��

�@8��23���A�����e�w�t�����t�߂̒ɂ݁B�����ʕ����B2022�N8���ɑ����ē�x�ځB�ۗ�܂ŗ�₵�A��24���a�@�ցB�O��Ɠ�����������B�O���菭���ɂށB���������Ă��ɂ��Ƃ����������܂ł͖����B�����ɂ����A�����ɂ����B�Ƃ�킯�K�i���~���Ƃ��͒ɂށB

�@��T�Ԃقnjo�������A�܂��ɂ݂͎c����̂̊K�i���~���̂��Ȃ�Ƃ����ʂɂł���悤�ɂȂ����B����S���B

�@�ɕ������A2022�N�ɂ͈�҂���͎����~�߂�ƌ���ꂽ�B������ꍇ�������̂����͕���0.7�����B����ł��ɕ��͋N����B�O�N�O����̔A�_�l�ׂ���A���̏ꍇ�ǂ����̏d�Ƃ̊֘A���傫���悤���B�̏d80�L��������������ǂ���݂����B���͂��Ȃ�I�[�o�[���Ă���B�H���ׂ��Ȃ������A�������Ȃ��̂ɁA�Ȃ��H�^���s�����B

![]()

2024�N8��30���@��C���i�䕗���߂Â��Ă���̂Ɂj

�@8��25���Aꡂ�������B��̑䕗10���̉e���ŁA�[����J�B�V����������̈ꕔ�������A�J�R�艹�������B��Q�Ăʼn���������ɓd�b�����B28���ɋً}�C���B�����ɑΉ����Ė�����B�L���B�܂��䕗�͐��˓��C���������i��ł��邪�A�Ԃɍ������B�ǂ������B

![]()

2024�N8��23���@���~�A��2024

�@�i�v���Ԃ�̓��L�j�R���i�̉e���ł��̐��N������������A�Ȃ�8��11������18���ɂ����Ă���Əo�����邱�Ƃ��ł����B��������ɓ���A13���ɓ��Ó���A���ÁE������������16���ɕ����������B����̖ړI�́A3�N�O�ɖS���Ȃ�������̐e�F�̂��Q��A�e�ʂ̏��~�₨�Q���A�ٕ�Z�̂���̊m�F�Ƃ��Q��A�ȂǂȂǁB�R���i�̑Ή��͎��ɓ��{�̓`���E������䖳���ɂ����Ƃ��Â��v���B

�@�K�₵������9���A�Q��������5�A������A�_�Г�B���N�A�������҂ɂȂ��āA���ꂪ�Ō�Ɗ撣�������A����ɖ߂��Ă������ɔ����o���A�����ɔ�ꂪ���Ă��Ȃ��B

�@�����A�S�̏d�ׂɂȂ��Ă����F�B�̂���Ƃ�������Q�肵�A�������ɂ��o�Ȃ������e�ʓ��̕��l�̂��Q����ς܂��A���̏d������ꂽ�C�����Ă��āA���ꂪ�̂̔��Ƒg�ݍ��킳���āA�ڂ��肵���A����[���Ƃ������X�𑗂��Ă���B���̎����͎v�������珑�������čs�������B

![]()

2019�N4��30���@�V�c�c�@���É��A���肪�Ƃ��������܂����B

�@�S���������������ł��B���ӂ̋C������������܂���B30�N�]�̒������݈ʁA�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

![]()

2019�N4��14���i4��8���j�@���J���̍�

�@4��8���ɋv���Ԃ�̃h���C�u�����č������ɍs�����B�ǂ������s��F���͐l�A�Ƃ�킯�O���l���������낤����ƁB����Œ��J���܂ł̉��o�B���O�̋G�߂͕����ł���t�̐l�Ȃ̂����A���̓��͏��Ȃ������B����ɔ����炫���炢�̔����������������ƌ��邱�Ƃ��ł����B���J���̍����ǂ��B���N���܂����悤���B

�@

�@

![]()

2019�N4��14���@�R�R���O�s���E�E�E�����I

�@�s���̌����A���̑�͖{���t�u���O�ɋL�ڂ��Ă��܂����A�{���ɔN��肢���߂��B���łɁA���R�͕�����Ȃ���nifty�̃R�R���O�V�X�e���ύX�̂��߂��낤���A�u���O���z�[���y�[�W���ɕ\�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ����̂ŕʃE�C���h�E�ŊJ���悤�ɐݒ��ς����B

![]()

2019�N4��9���@�R�R���O�s���B

�@3��11���ɂ͍X�V�ł����R�R���O�u�u���O�悵�Ԃ��̂ւ�v�A�ȍ~�L�����z�[���y�[�W�r���_�[����X�V�ł��Ȃ��Ȃ����B�܂��u�悵�Ԃ��̂ւ�v�̃t���[�����ł̕\�����֎~����Ă���B���R�͕s���B���Ƃ�ƋC�͂������ĉ��P��Ƃ��܂܂Ȃ�Ȃ��B���炭�̓R�R���O�̓��e�����̃y�[�W�ɏ����܂��B

![]()

2018�N4��6���@�~�R�����̂�������i2018�N3��30���j

�@�V�C���ǂ��̂ō������ɏo�������B�~�R�����̂�������B���コ��B�̕K���̉��Â��������̂��낤�A�ꎞ���͐����ǂ��Ȃ��Ă���B����������B�ł��L���ɂ�����̎p�ɂ͂܂��܂��B�傫���������P���L���A�u�ǂ������A���ꂢ���낤�v�Ƃ����Ă��镗�̎p��������x���������̂��B

�@����߂��̓��F�����Z�̍������N�����ȉԂ��炩����B�O���猩�邾���͂��������Ȃ��C������B

�@

�@ �@

�@

![]()

2018�N4��6���@�F�������J���[���ǂ�i2018�N3��27���j

�@�È�Ƃ�����Ă����̂ʼnF�����U���B���͂܂����ꂩ��Ƃ����Ƃ���B�Ԃ�胉���`�ŁA���́u�F�������J���[���ǂ�v�Ƀ`�������W�B�����̍���Ɩ��ƁA�ƂĂ��܂�₩�Ȑ�G��B�����\�t�g�N���[��������Ƃ�����A���̒��ɖ˂�����ł���B�����͂Ȃ����A�V�N�Ȑ㊴�G�������ĂƂĂ����������A�Ǝv���B�����A�f�p�ȕ��ʂ̃J���[���ǂ������Ȃ��Ă���B

�@

�@ �@

�@

![]()

2018�N3��6���@�d���A�V�X�g���]��

�@�G�E�����ɂ��ĊK�i�����Ȃ��A�����ԕ����Ȃ����A�Ȃ�Ƃ��^���͂������A�Ƃ������ƂŁA���]�Ԃ����B�d���A�V�X�g���]�ԁB�䂪�Ƃ̈ʒu�͕W��100�����͍݂�A�w����݂�Ƒ����ȍ⓹�B���Z�����炢�ł����ʂ̎��]�Ԃł͓o���Ȃ��B�̉䂪�Ƃɂ����[�h�o�C�N�⏬�^�̎��]�Ԃ����������A�����͗ǂ����A��͂ӂ��ӂ������Ȃ��牟���ď���Ă���B�^���ɂ͂Ȃ邪�h���B

�@�R�X�g�I�ɂ͑����Ȃ��ƒ��N�A���Ȃ��Ƃ��ސE�ジ���ƁA�v���Ă������A����v�������B�p�i�\�j�b�N��J�R���Z�v�g�Ƃ������́B���悻��l�p�Ƃ͎v���Ȃ����^�ŁA�y�ʁB���ꂪ�ǂ������B�ƑO�̕�������i���O�i���錺��܂ŁA���]�Ԃ������グ�邱�Ƃ��ł���B�X���ł̎����ǂ��B����ɂȂɂ��A���������Ĉ�t�ɂ��Ȃ���A���i�w�j����Ƃ܂ł̍⓹���x�e�������A�����ƍ������܂܂œo�邱�Ƃ��ł���A�V�X�g�́B�������B

�@�A���A�ԗ֊Ԋu�������Ē��i���萫�ɂ͌�����B�M���������ĂȂ��ĕ��n�̑��x�͏オ��Ȃ��B

�@���Z���邪�A�����Ė{���ɗǂ������Ǝv���B���͂���Ȃɔ�����Ƃ��Ȃ��B�ނ���}�����t�Ƀu���[�L�������Ă�����葖���Ă���B��ʋK�������Ȃ�����S�^�]�ŁA�̂�т�ƁB�F���܂Ŏ��]�ԎU���i���j���Ă݂��B

![]()

2016�N11��27���@���[���̃C���~�l�[�V����(2016�N11��24���j

�@���[���̖{�Ў��ӂ̃C���~�l�[�V�������n�܂����̂ŏo�������B�́A�n�߂�����̍��Ɍ������肾�������A�����ƍ��ɂȂ��Ă���B���[���̊�Ɠw�͂Ƃ������A�ߗׂւ̎Љ���̈ӋC���݂��������B

�������茩�ĉ�������A�ǂ������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2016�N11��20���@���쉈��(2016�N11��16���j

�@���s�w���犛�쉈���ɎO���܂ŕ��������̕��i�B

�@

�@

![]()

2016�N11��20���@����ӂ�(2016�N11��18���j

�@���s�s���p�قŎ�t�W�����āA�H�������A�������ɁB���̎��̕��i�̈�R�}�B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2016�N10��30���@�F��(2016�N10��27���j

�@�e�ʂ̐l�������̂ʼnF���A�����@��F����_�ЂȂǂ��Q�q�A���w�B�܂��܂��O���l�A�Ƃ����������l�������B���Ԃ����������̂Œ��ɂ͓���Ȃ��������A�v���Ԃ�ɔ����������@�������B

![]()

2016�N9��21���@���a�n�A���m��(2016�N8��16���j(2020�N8��8���C��*�j

�@���a24�N3���A���̒n�A����s���m���Ő��܂ꂽ�B�u����s�≮���S�����ɑ�ꍆ�v�i���͖��̍����l�B����͌뎚���Ǝv����j�����̌ːЏ�̐��a�n�ł���B���̒n�����߂ĖK�ꂽ�B

���Ă͕�͓��m���w��ʂ�߂���D�Ԃ̒�����A�������ɂ����̓S�����ɂ̈�Ő��܂ꂽ�̂�Ƌ����Ă��ꂽ���A���͂��̓S�����ɂ͂Ȃ��B

�@���������Ƃ��A����w�܂ł͔픚�Œʂ�Ȃ������̂ŁA���m���w�ɗՎ��~�쏊���������āA�����A����ق�����̈�Òc�������ő����̔���҂����Â����B���̎��ɂ͂܂����ɂ͂Ȃ������̂��낤���B�w�̗��j�ē��Ɂw�ނ��낪���̂Q�̏�����200�l���̕����҂����e����x�Ƃ��������A�܂������̏����ł͂Ȃ����낤�Ƃ͎v���Ă���B������n����߂�A�������܂��܂ł�3�N�ԂقǂŌ��Ă��A�����ŕ��ꂪ�߂����A�������܂ꂽ�B

�@���͑S���L���͂Ȃ����A���܂ꂽ�Ƃ���͕a�œ����o���A�R�r���Ď��ɗ^�����B���Â���]�o����������Ǝ��̂��߂Ɏ�`���ɗ����B������A���͏]�Z�킽������u��v�ƌĂꂽ�B������20�قǏ�̏]�o�������ɂ͖{���Ɋ��ӂ��Ă���B

�i�����̒a���N����L�A23�N�Ƃ��Ă��܂����B�p���������E�E�j

�@

�@

![]()

2016�N9��21���@����A���여��(2016�N8��15���j

�@20�N�ȏ�A�ȗ��̒���ł̂��~�A���여���B����̂���Ɍw��A���여���������B�̂ɔ�ׂ���ƂĂ���i�Ȑ��여���������B����ł����Ȃ��D���A�������������̑O��ʂ�߂��A���|�Ƒł��グ�ԉ����ƐF��Y�����B���ɂ̓L���X�g����̂��D���������B���~�ɃL���X�g�������A���{���O���[�o���[�[�V�����������ɂ��n�܂��Ă���B

�@�̂́u��т�v����ɁA���H�ɕ�����A���|�͌����q�̒��ɓ���������A�D�͂��邮���A�������j���������܍��œ{�肠���Ă����B���N�͂ق�Ƃɏ�i�ȍs���������B�X�͔��|�̂͂��������J�X�ł������������B���������ɂ����̂��邨�~���A�v���Ԃ�ɖ�������B

�@

�@

![]()

2016�N9��21���@���ފ�

�@�����ɏH���̓��𖾓��Ɍ��������N������Q��ɏo�������B���s���R��J�c�_�̂����n�B�Ȃ̌Z���Ⴍ���Ď��ȂłȂ��Ȃ����Ƃ��A���s�̒�����]�ɒ��߂���n�Ɍ���݂����B

�l���͌������s�������ɎԂ��~�߁A�_������o��A�ƍs���ėǂ��قǂ̏�̕��ɂ����āA���N���͋x�x�ݓo���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ԂƘX�C�Ɛ��������߂āA�o�P�c�ƂЂ��Ⴍ�����肵�ēo��B���̋߂��̋������Ő������Č��ɂ��ǂ蒅���B����|�����Ă��Ԃ������X�C�A�����������āA���w��B���N�����܂����B�ǂ������ꂩ�����낵�����肢���܂��A�ƋF��B

�@�����@�̂��o�A�C�؋`�B�w�l�g���邱�Ɠ�A���@�l�����Ɗ�Ȃ�A�����h�P�̏�����Ɉ˂�ě߂Ɏ������l�g������݂̂ɔ������������@�ɒl������x�Ƃ���B

�@�l�̐��͂��̘A���Ȃ̂��낤�B���̍ɂȂ�{���ɂ����v���B����Q������̐S�������čs���Ă���B�ʐ^�͎B��Ȃ��������A�䕗�߂������āA�܂��܂肪���鋞�s�̎R���݁A�X���݂��Y��Ɍ������B�Ȃ̑c��A����A�Z�ɂ����������낤���B

![]()

2016�N8��2���@��a�S�R��5���i2016�N5��6���j�E�E�E3�����O�̘b

�@���s�ɂ��悻50�N�Z��ł��邪�܂���a�S�R��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ������B�A�x���I��������̓��AJR�ŏo�������B�S�R�w�ɒ������Ƃ��ɂ͉J���~���Ă��āA�w�O�̃Z�u���C���u���ŎP�����߂��B

�@�܂��J�t�F���X�g����San Naoto�Œ��H�B�����ɂȂ����Ƃ���łԂ�Ԃ�����A�S�R�����_�����Q�w�A�Q�������O�́u�d�b�{�b�N�X�̋������i���j�v�����A�Âт��u���ىԓ����v�̌��������āA���njS�R��ՁB�܌����~�Ղ����āA�{�Ƌe���Łu���V���݁v���A�����_������O�x�Βn��ʂ�JR�w�ɖ߂����B�J�̒��}�����Œʂ�߂����B

�@�ʐ^�͏��ɁA�S�R�����_���O�i�ƁA�R��̌�̂ڂ�Ƌ����̋�����͂�����������́B�ǂ���������Ȃ��̂��B

�@

�@ �@

�@

�@���̎ʐ^�͗L���ȓd�b�{�b�N�X�̋������i���j�A

�@���̎ʐ^�͏��ɁA�S�R��Ձi�{�ېΊ_���č\�z���j�A�{�Ƌe���A�����_���̒��蕨�A�O�x�Βn�k��B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2016�N8��2���@�z�[���y�[�W�̈����z���i2016�N8��1���j

�@���N6��20���j�t�e�B����w��homepage �T�[�r�X�I���ɔ����ڍs�葱���̂��肢 �x�Ƒ肷�郁�[�������āA�T�[�r�X��9��29���܂łŁA����܂łɁu@nifty�z�[���y�[�W�T�[�r�X

�~�j�v�Ƃ����ڍs�v�����i�����j�𗘗p���Ă���A�Ƃ����B

�@���悻���̎�̕ύX�͑����̍����������Ɨ\�z�����̂ŁA���炭�͂ق��Ă������̂����A8���ɓ����Ă��܂��āA�C���������̂ō���v�����ĕύX�����B�j�t�e�B���̐ݒ�͊T�˃g���u�����Ȃ��ł������A�z�[���y�[�W�r���_�[�i�\�t�g�j���̐ݒ�ɖ�肪�o���B�T�C�g���j��Ă��B�ŁA�{����������ƁB���Ƃ�Ə����̃g���u���ŋC���œ���B���̂Ƃ���Ȃ�Ƃ��ł��Ă���i�悤���E�E�E�H�H�j

�@���̈ڍs��Ƃ̂��Ƃ�����A�܂��A�l�X�Ȃ��Ƃ������āA�z�[���y�[�W�̍X�V������3�����]����C���N����Ȃ������B�܂��������Ƃ�̂͐l��s�����ɂ�������̂��B���ꂩ��͊撣���čX�V�𑱂��Ă������Ǝv���B

![]()

2016�N4��15���@�F�{�n�k

�@����A�F�{�n���Ők�x7�̑�n�k�B������9���B�������ƁA����������\���グ�܂��B

�@��B�ł̒n�k�o���́A�����Ōo�����������剫�n�k�B���w���̍��������ƋL�����Ă���B�l�b�g�Œ��ׂ��珺�a36�N�i1961�N�j2��27���B�A�Q���Ă���Ƃ��ɗh����������B�s���ŕz�c���痧���オ�������h�ꂪ�����āA����͂�œ����Ȃ������B���e���N���Ă��āA�ꂪ�u�������ɗ��ĐQ�Ȃ����v�Ƃ����̂ŕ�e�̕z�c�ɐ��荞�B��B�ł̒n�k�ŕ|���v���������̂͂��悻20�N�̐����ł����������B�Ȃ̂ŁA����̑�n�k�����͏����������B

�@���̌�̎�ȑ�n�k�o���́A1995�N�̂��̍�_�E�W�H��k�Ђł���B

�NjL�B���̍��́A�����͂�����Ŗ����ɒu���ĐQ��悤�ɂƐe�Ɍ����Ă����̂ł������Ă����B���́E�E�H�B�ǂ��ŒE�������킩��Ȃ����Ƃ�����B���������Ƃ��B

![]()

2016�N4��14���@�t�̖K��E�E����E�Ɣn�i2016�N4��6���j

�@���s�w���犛���ʂ��ďo�����܂ŕ����A�����d�Ԃɏ���ĈƔn���܂ŏo�����Ă݂��B���̐���ŗǂ����i�������B�Ɣn���͐l�����Ȃ��Ă��w��ɂ���ɂ͂ƂĂ��ǂ������B

�@

�@ �@

�@

![]()

2016�N4��14���@�t�̖K��E�E�F���̍��i2016�N4��2���j

�@�F���̍��ł��B�V�C���ǂ��ĕ����@���Y��ł����B���l�̂���������܂����B

![]()

2016�N4��14���@�t�̖K��E�E��펛�̍��i2016�N3��29���j

�@��펛�̍��ł��B�܂�����Ƃ܂ł͂���܂���ł������y���߂��B�O��@�̋����̑��}������������������A�d���߂��̍����傫���Č����ł����B

�@�����A�l���������ƁA�O���l���ɓ��m�l��2�A3���B�����̕����𑖂�܂���Ă���c�������āA�����̐l���e�䂳��ɒ��ӂ��Ă��������{�ꂪ�킩�������낤���B�_���ȏꏊ���ƌ������Ƃ��킩���Ă��Ȃ��̂��낤�Ȃ��B

![]()

2016�N4��14���@�t�̖K��E�E�䂪�Ƃ̉�

�@�p�\�R���s��ŁA�z�[���y�[�W�X�����ł��܂���ł����̂ŁA3���A4���̂�Z�߂āu�t�̖K��v�Ƃ��ċL���f�ڂ��܂��B����͉䂪�Ƃ̉ԁB

�@�����̂悤�ɗ闖���炫�A���ԃJ�^�N�����炫�܂����B�t�̖K��A�t�̒g�����������܂��B����������I��肩���Ă��܂��B

�@

�@

![]()

2016�N1��15���@�ዾ�V��

�@�����ƑO����ዾ���ǂ��Ȃ��Ɗ����Ă����̂ŁA���N�����͐V�����邼�A�Ƃ����̂����N�̖ڕW�B�ȑO�͘Z�n����MOMO�X�ɂ������L�N�`�Ƃ����ዾ���ɂ����b�ɂȂ��Ă����B���ꂪ��N�X�����̂ŁA�ǂ����悤���ƍl���Ă������A���̖ڂ����ʂł͂Ȃ��i�V��A�ߎ��A�����A�Ύ��j�ŁA�e���r�Ő�`���Ă���ʎY�^�̊ዾ���ł͑Ή��ł��Ȃ����낤�Ǝv���āA�v�����ċ����̂��X�ɏo�|�����B�O�����āA�ȑO�̃f�[�^�i�Q�O�O�V�N�A�Q�O�O�X�N�j������̂��ǂ����A���݂̊ዾ������\���ǂ�����d�b���ăf�[�^�͂��邵�A����\���Ƃ̕ԓ���������B

�@�X�ɍs���ƁA��MOMO�X�ł����b�ɂȂ����X�������āA���Ɏ��̃f�[�^�͗p�ӂ���Ă����B���Ԃ͂����������A���J�Ȍ����A�Ή����X�A�ዾ�����ċA�����B���߂Ă̂��X�������瑽���Ƃ�ł��Ȃ����Ԃ������邵�A�ꍇ�ɂ���Ă͐����s�\�ƌ����邾�낤�B�l�f�[�^�̒~�ρA�X������̑Ή��A����ȃ����Y�̐���\�����ƂĂ��d�v���B�ዾ�͒ʏ�g�p�A�p�\�R���p�̂Q��B����ɍȂ̒ʏ�p�B���v�R�B�����͂����邪�A�̂̈ꕔ�ł����āA���ꂩ��T�N�A�P�O�N�g�p����Ǝv�������Ƃ��v���Ȃ��B���܂ł��悻�ꎞ�Ԋ|����B�ł����̉��l������B���͑������ꂩ����A�����L�N�`���K�l�ɂ����Ƃ����b�ɂȂ邾�낤�B���E�߂̂��X���B

![]()

2016�N1��10���@�\���^

�@�����͋��s�b����_�Ђ̏\���^�Ɍw�ł��B�������ĂȂ��̂ō��͋��߂Ȃ��������A���ւ̗�ɕ��сA���ΑK�������q��B�͕̂�[�}�O���ɒ��ڂ��ΑK��\��t���邱�Ƃ��ł����Ǝv���̂����A�����͋��Ԃ̌������ɉ�������Ă����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2016�N1��7���@�䍁�{����_���i�������j

�@�����͋��s�ł̏��w�B�����A�䍁�{�ɂ��w�肵���B����_���̓��A���������U�镑���Ă����̂ŕ���Œ����B���ɉ����z���t���Ă���B�����z�Ȃ��ł͖��C�Ȃ��Ȃ��B�������͎q���̍��ꂪ����Ă��ꂽ�̂��o���Ă��邪����ȗ��ł���B���N�͌��N�Ɉ�N���߂����邾�낤�B�j������Z�\�t���̂��̂��ċA�����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2015�N11��7���@��Εʗ��_�Ёi2015�N11��6���Q�q�j

�@����́A10���ɑ�42�N�J�{����������Εʗ��_�Ёi���ΐ_�Ёj���Q�q�B���s�ɏZ�ݎn�߂�45�N�ȏ�A���߂Ă̎Q�q�B�s�����O����o�X�ɗh���邱�Ƃ��悻30���B��m��������ƁA�����B���N�J�{�̛��A�������̂ł͂������̐_�`�Ȃǂ���B�דa�Ɨ��������āA���a��n��Љ��ЁA�q��B�Љ��Ђɂ͉����G�n����R�Y��ɏd�˂Ă����Ĉ����B

�@�܂�����n��A�O�傩�璆��Ŕq��B���̌�A���ʔq�ϗ�500�~��[�߂��u��|�v�ƌ������̂���Ɋ|����������E���A����̍����̕����֏オ��B���Z�܂��𐳂��āA�_�E����_�ЗR�����B�����ɂ͂��̗R����`�������{�悪�|�����Ă���B���P�����āA�{�a�A���a�߂��֊��B�{�a�A���a�Ȃǂ̐������A�q��B�����艺����B�S�����A�_�X�����Ƃ��낾�����B

�@���̌�͂������̎ЂƂ�������āA��O����������Z�Y���q�Łu�܂邷�����v���ċA�����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

![]()

2015�N11��7���@�R���Ԃ��炫�܂���

�@���N���R���Ԃ��炫�n�߂��B�U�A�V�֍炢�Ă���B�ԉ����N���l�ɑ�R���Ă���B

![]()

2015�N10��12���@���O�r�[���[���h�J�b�v�@���̂Q

�@�f���炵���I�̂Ђƌ��B�v���Ԃ�ɃX�|�[�c�Ŋ������o�����B

![]()

2015�N10��11���@����̋L�^

�@1980�N��㔼���獡�܂ł̎��̋L�^��k���Ă��邪�A�N�������킩��Ȃ��A���ׂ��Ȃ��B2000�N�ȍ~��������C���^�[�l�b�g�����y���A�l�X�ȋL�^�������ł���B���̑O�͂����ς�B�����g�A�n�[�h�f�B�X�N�Ɏc���Ă���L�^�͂��悻2000�N������B�f�W�J����1999�N�ɏ��߂Ĕ���������A����ȍ~�̋L�^�͌��\�����邪�A���̑O�̓A�i���O�ɂȂ�B���L������K�����Ȃ��������炳���ς肾�B

�@�������̒����������낤�B����Google�Ȃǂ����������ۑ�����悤�ɂȂ��Ă���́A��������̏���E���ŃV�F�A����Ă��邪�A����܂ł̂͏��Ȃ��B�Y�Ɗv���������ėl�X�ȏ��ω������悤�ɁA�A2000�N�������ɋ}���ȏ��W�ς��N�����Ă���B�����ǂ����Ƃ��낤�B�����L�v�ɗ��p����l�����ɂƂ��ẮB�}�C�i�X�ʂ������オ���Ă��Ȃ���B

�@�����A���ꂩ��̐l�����ɗ��p�\�Ȃ悤�ɂł��邾���̏����c�����Ɠw�͂������Ǝv���B���ɗ��������Ȃ����A�����̐l�����߂���Ηǂ�����B��肠�����͎��Ǝ��̐�c�̋L�^�A�����g������@�K���K�i�ւ̌o�܂������c�����Ǝv���Ă���B

![]()

2015�N10��05���@���O�r�[���[���h�J�b�v

�@��A�t���J�ɏ����āA�T���A�ɂ������āA�X�R�b�g�����h�ɂ͕��������ǁA�f���炵���I�I

����A�X�R�b�g�����h�ɂ͒��O���Ńn���f�B�L���b�v�}�b�`�݂����Ȃ��̂ŁA�悭�撣�����B

�����g�[�i�����g�͓���������ǁA����̐킢�͎��͂ƃt�F�A���𗼗��������f���炵�����́B

�@���Z����̓��O�r�[���K�{�ۖڂɂ����āA���\�y���B�̈�̒��ł͈�Ԋy���߂��B���͔�r�I���炾���傫���̂Ńt�H���[�h�ŁA���̉��̗͎������������A�X�N�����g��ł����Ƃ��{�[�����X�N��������ł��̂����Ď��ɍs������^�b�N������A�]�kṂ����������B�݂�Ȃ̐������͕������邪��������������������Ȃ��B�M�d�Ȍo���������B

�@��NHK�̃e���r�Ń��O�r�[�������悭���Ă����B�]�Z������c�̃��O�r�[�I�肾�������Ƃ������͉e�����Ă��邩�Ǝv���B�������ŋߕ��������Ȃ��������肵�Ă����̂ɁAMBS���W�I�́u�L���E�S�G�̂����͂���I�H�v�ŖL������A�t���J����������������Ă����̂ŁA���̔ӂɂ��̎������������A���܂ł̓��{�̃��O�r�[�̐킢�Ԃ�ł͂Ȃ������B���x�ɐi�����Ă����B�S�Ăɘj���āB�X�N�����̗́A�X�s�[�h�A������Z�p�̐��m���A�`�[���̓Z�܂�B�ŁA��A�t���J��������Ƃ���̑O����ŁA����͖{�����Ǝ��������B�������������A�܂蓯���̊��Ԃ̗]�T������X�R�b�g�����h�ɂ��A���Ă��B�T���A��͖ܘ_�B

�@����A�m���ɒ��O����͓��{�ȊO�ɂ����邵�A�ڂ������ׂĂ��Ȃ��̂ŃA���t�F�A���������ǂ������Ƃ������Ȃ����A�����̑g�ݕ��̓��������������̂�����A�^��Ɏv����B�ߋ��͂������������Ƃ����ɂȂ��āA�܂�͉��Ē��S��`�������̂����A���P���ꂽ�Ƃ̋L���͂������B�Ⴆ���Z�싅�݂����ɒ��I������Ƃ��A�t�F�A�Ȃ����������̂��ǂ����B�����t�F�A�ł������Ƃ���A���{�`�[���͕s�^�������Ǝv�������Ȃ��B����ł��A���{�`�[���͗ǂ��킢���������A���ꂩ��������D���������ł���`�[���Ɉ�����A�����v���Ă���B�����ƕ������Ăق����B���N�����邼�I

�@�撣��A���{���O�r�[�I�I�f���炵���I�I

�@

![]()

2015�N9��27���@������E�E

�@�X�[�p�[���[���������ł��BDSC-HX90V�ŎB�e���܂����B

![]()

2015�N9��24���@�H���̓��i���ފ݁j�i2015�N9��23���j

�@���N�����ފ݂ɓ���J�̑�J�c�_�ɂ���Ȃ̉Ƃ̂���ɂ��w�肵���B��𐅂ŐA�X�C�Ɛ����Ƃ��Ԃ������A������킹���B�z�b�Ƃ����B�R�̏�܂ł͂������ɔ��邪�A���~�̎������͂܂��C�����̗ǂ������������B

�@�Q�����n�ɂ́A���������A�ꂽ���ꂳ��A���k����A�Ƒ��A�[���ɗ����l�B���ɂ͑r���𒅂����V�l�v�w�ŁA����l�͎_�f�z�����낤�A�`���[�u��@�ɕt�����u���L�����[�o�b�O�ɓ���āA�����t���̃o�P�c�����A�K�i��o�낤�Ƃ��Ă���B���{�l�́A�l�G�܁X�ɐ�c�Ɏv����y����_���S�B�������Ǝv���B

�@�i�c�O�Ȃ��猻�݃p�\�R���E�n�[�h�f�B�X�N�̒��q�������̂Ŏʐ^�f�ڂ��ł��Ȃ��B�j

![]()

2015�N8��23���@Sony�@�f�W�^���X�`���J�����f�r���[�i2015�N8��6���j

�@�x����Ȃ���ASony �f�W�^���X�`���J�����@DSC-HX90V�����A�Ƃ̕ł��B���܂Ō����Ă����R���f�W���̏Ⴕ����ł͂Ȃ��̂ł����A��Ⴊ�d�������̂ł���������ȌŒ�œ_35mm�̃����Y�����t���Čy�����A�ʏ�g�p�ɂ́A���Y�[���{���̃|�P�b�g�T�C�Y�̃J�������A�ƑI�т܂����B���w30�{�̃Y�[���ł��B�]��720mm�ł��B

�@�����Đ����ł��B�B�e����͑O���8��23���̋L���ɍڂ��Ă��܂��B���̃N���[�^�[�܂ŎB��܂��B����ɂ͂܂�����Ă��܂��A�Ȃ��Ȃ��ǂ����̂ł��B

![]()

2015�N8��23���@�čՂ�i2015�N8��22���j

�@����͎�����̉čՂ�B���s�͖{���u�n���~�v�Ȃ̂����A�V���Z��ł͏����ł��@���F������Ƒʖڂ炵���B����Ȃ��ƌ����̂�������u�~�x��v���ʖڂ��A�Ǝv���B����ł����т��q�B����������W�܂��Ă���B���{�̗ǂ����i���Ǝv���B

�@�čՂ�̒��߂͖��N�r���S�Q�[���B���͑��X�Ƀr���S�ɂȂ��ăr�[���ꔠ������B���i�r�[���͈��܂Ȃ����A�������B�����邾���ł��K�^�����A���܂ŗǂ��Ă�10�ԖځA20�Ԗڂ��炢�ł����������͖̂���ĂȂ������̂ɁB

�@�Ă̏I���̐��ݐ������A����������̃R���f�W�Ŏ�Ԃ���C�ɂ��������B������܂���ł��������̂��B�ꂽ�B������������B

�@

�@

�@

![]()

2015�N6��1���@�������H��ʖ@�@���]�ԁA���t�����肢����������

�@��������������H��ʖ@���{�s�ɂȂ�A���]�Ԃɑ�������܂肪��������܂��A�ƃe���r�������Ă����B�x�@���Ȃǂ������o���Ă���B�i�Ⴆ�������j���́A���T�قړ����j���A�����Ԃɉ͌����ʂ�̎l������O���̊Ԃ��Ԃő���B�����͎��]�Ԓʍs�s�ɂ�������炸�A�����̒ʉߎ��Ԃ�10��قǂ̎��]�Ԃ������Ă����B�����͂�������2�`4��Ȃ̂ɁA���߂Ă̌o�����B���ɂ�����č����͂���Ȃɑ����́H�H�H�m��Ȃ��Ⴀ�Ȃ����낤�ɁB

�@���]�Ԃ̎��́A�ǂ����A��ցA�Ƃ�킯���t�̎����܂苭�������肢�������B���ɋK���͂���̂�����A�K������̌[�ւ��āA�����܂苭�������肢�������B���Ɨp�Ԃɔ���t�̎��̂����邱�Ƃ������B�����g�A��Ȃ��ڂɂ͉��x�������Ă���B

![]()

2015�N4��8���@���A����ɂ�������

�@�����͓����ł��ϐႪ�������ƃe���r�������Ă��܂��B�䂪�Ƃł�3��25���̒x���ϐ���������ƁA���̈�T�Ԍ�g���������Q�A�R�������Ăς��ƍ����炫�܂����B

�c�O�Ȃ���A���̎��͏o�|�����Ȃ��āA�����ɋ����ƉJ�ɂ��炳��Ă��������U���Ă��܂��āB����ł�����R�Ȑ�̓y��ɂ͂܂����c�̍����炢�Ă��܂����B

���ӂ͍��Ԃ��O�~�̂悤�ł��B

�@���Ă��̓��L�Ɂw���Ƃ����A���S �q���V�̖�����v���o���B�X�g�[���[�͖Y�ꂽ���A���Ԃ������ς��������Ɏ�l���u�ԕ��q�v���������A��э��ރV�[���B���̉Ԃт炪�Pm���ς����Ă���̂��낤�B������x��э���ł݂����B����ɂ��Ă��A�������A�R�������F�i�u�s���N�v����Ȃ��j�ɐ��܂邱�̋G�߁A������������͎̂������ł͂Ȃ��͂��B�x�i�u2013�N4��1���@�t�͍��A�����_�{�v�j�Ə����܂������A�܂�����Ȃ��Ƃ��v���o���܂����B���N�͊O���l�̊ό��q���������ɂ�����Ă��ē��{�łȂ��݂����ł����A����ȂƂ���ɍs���Ȃ��ł����̋߂��ł��Y��ȍ������邱�Ƃ��ł��܂��B

�@��̉��Ԃ�������͉��ȉԂ����܂����B�����͊������ǁA�t�ł��B

�@

�@ �@

�@

![]()

2014�N11��30���@�R���ԁi2014�N11��13���j

�@���N���䂪�Ƃ̒�ɎR���Ԃ��炫�n�߂܂����B�ď�엿���₳�Ȃ������������A��������̉Ԃ�t���Ă��܂��B�w������ ������ �炢�����@������

������ ���������x�@����́u�����сv�ł��B���N���܂��A�Ƃ̑O�̕����̊X�H���A������������̗����t�𗎂Ƃ��A�����|�������܂����B���̐́A�����t�ł����������L��������܂����A�������̕���͂���܂���B���̖͎s�̑I���ƂŊۗ��ɂȂ��Ă��܂��܂����B���킢�����ł��B

![]()

2014�N11��30���@�@�@��Ձi2014�N11��28���j�̍g�t

�@�����@�@��Ղ�K�ꂽ�B�g�t�̋G�߁B��ɓ��R�R���̏��R�ː��a���Q�w���A���̌�A���R�̐@�@��Ղ����w�肵�܂����B���R�ˑ�W�]�悩��̂͒��߂͍ō��A�Ƃ��������悤������܂���B���a�ł͍���s����12��23�������J���ƂȂ��Ă��āA���̑O�Ō얀�s�ɂ��Q�����܂����B�s���͍���̂��J���\�肪�Ȃ��Ƃ̂��ƁB

�@���R�˂ł��A�@�@��Ղł������g�t���f���炵�����̂�����܂��B���N�̍g�t�͏I���ɋ߂��̂ł����A�ō��̊ό��X�|�b�g�ł��B�i���H���A�u���w�v�łȂ��u���w��v�Ȃ̂ł��B�j���R�˂܂ł͐@�@��Ղ���V���g���o�X�����菕����܂����B

�@

�@ �@

�@

![]()

2014�N10��9���@����i2014�N10��8���j�̃����`

�@����̃����`�͋��s�w�Œ�����R�X�߂Ȃ���ł����B�����������i�����������B

�@��N�ɂȂ��čȂƓ�l�ł悭�O�Ń����`������悤�ɂȂ�܂����B�����̂������������邱�ƂȂ���A���߂̗ǂ��X�Ɗ������B���̓_���s�w�̈ɐ��O��z�e���O�����r�A����̒��߂ƃ����`�͒l�i�Ɩ��ƒ��߂��ǂ��C�ɓ����Ă��܂��B�����JR�ɐ��O�ʼn��ꉮ����̑╓�V�ł����B�i�����͍ڂ��Ȃ����H��������͓\��t���Ă݂܂����B�j

�@�ł���A���s�̒������O��������悤�ɒ��Â�������Ăق����A�Ƃ����Ă��A���X�����ł��傤���A�����ȃr����S��������߂����Ɗ����܂��B

�@

�@

![]()

2014�N10��9���@����i2014�N10��8���j�͊F�����H

�@�Y��ł����B���̘r�ł͂���Ȃ��̂ł����B

![]()

2014�N10��1���@���؍�

�@�����O�����ɋ߂Â��Ƌ��؍҂̍��肪�Y���܂��B���N�͗�N�ɂȂ���������̉Ԃ�t���܂����B

![]()

2014�N9��24���@���ފ݁A��Q��i2014�N9��23���j

�@���N�����ފ݂ɕ�Q��ł��B�ȕ��̕�͋��s���R�A����J�̕�n�ɂ���A���������Ȃ̌Z�̂��߂ɁA�`���͋��s�s������]�ł��邱�̒n�ɖ��������炵���̂ł��B���߂͂ƂĂ��悢�̂ł����A���Ƃ�Ƃ������炨������A�ӂ��ӂ������Ȃ���⓹��o���Ă����̂ł��B

�@���N�͖Y�ꂸ�ɋ`�����D�������������������܂����B�A��ɂ͂��������Ŏ����ċA��܂����B�ӎނŋ`������v���o���Ȃ�����݂����Ǝv���Ă��܂��B

�@��������̐l�B���A���������Ƃ��N���̕��X���o���Ă��Ă���Q������܂��B���A�Б���A��Ă̕�Q�ł��B���܂����A�Ƃ������A�̂���̗ǂ����i�ł��B�����ɂ��̈�N�A���̔��N�𑗂邱�Ƃ��ł��܂����B���肪�Ƃ��������܂��A�̋C�����Ȃ̂ł��傤�B�����ƒ������̗ǂ����J���`���Ăق����A�����v���Ȃ���A����܂����B

�@

�@

![]()

2014�N9��24���@�_�˂ł̔߂��������ցA�Ђƌ��i2014�N10��1�������A�NjL�j

�@�_�˂Ŕ߂����������N����܂����B�e�^�ҁi�ƒ������܂��B���Ɛl�j�͕߂܂����悤�ł����A�Ȃ�Ƃ������悤���Ȃ��A�S���߂��������ł��B

���Ƒ��A���e���A�W�҂̐S���͌v��m��܂���A���A�C�ɂȂ����̂Ŏ����̔ƍߔ�Q�ɂ��Ē��ׂĂ݂悤�Ǝv���܂����B

�@�����̎E�l�����ɂ��Ē��ׂĂ݂���A�u�q���̔ƍߔ�Q�f�[�^�[�x�[�X�v�Ƃ���HP�����邱�Ƃ�m��܂����B

���҂͎q���̔ƍߔ�Q�ɂ��č�������}���قŎ�����������A�f�[�^�x�[�X�����J���Ă���B���̓w�͂ɂ͓���������A��ϗL�p�ȏ�Ɗ��S���܂��B�Q�l�ɂ����Ă��������ƁA

���́A�q���̔ƍߔ�Q�͔N�X�������Ă���B�w���w������70�N���3�����A80�N���4�����ł����A�E����鏬�w������7�����A6�����Ƒ啝�Ɍ������Ă��܂��B�x�Ɛ������Ă���B�}�ɋ���A���w�Z�A�w�O�Ə��w���ɋ敪���Ă��邪�A���a50�N���e�X377�l��100�l���s�[�N�Ɍ������Ă��āA2007�N�ɂ�59�l�A23�l�ƂȂ��Ă���B���w���Ɍ����Č����A���w�����͂�������1�疜�l������A��Q���͖�100������2�i2ppm�j���x�ŁA����𑽂��Ƃ��ׂ������Ȃ��Ƃ��ׂ����A���ɂ͕�����܂���B

�@�������̎�̔ƍ߂��ATV��V��������Ɏ��グ�A�Ƃ�킯�R�����e�[�^�[���ŋߑ����Ă���|�̔���������̂ŁA�Ђǂ��������Ă��邩�̂悤�ȍ��o�Ɋׂ�̂����A���͌������Ă���B�M�ҁi�lj�]���Y���j�̒���u��O�̏��N�ƍ߁v�̃l�b�g�T���ŁA

�w��O�͏��w���̐l�E����A���N�̐e�E���A�c�����C�v�E�l�������������Ă����B�Ȃ��A���̎���ɋ��璺��ƏC�g���K�v�������̂��H��O�̓�������̐��܂������c��Ȏ��f�[�^�ɂ���Ė��炩�ɂ����B �w�҂��W���[�i���X�g�������Ƃ��A�^����m�炸�ɖϑz�̋���_�A�ł���߂ȓ��{�_������Ă����I�x�Ƃ���B

�@���͕K�������^���ł���R�����g�ł͂Ȃ��A���璺��ƏC�g���K�v����������͊m���ɂ��̔��ʂ̎��ۂ��������Ă������낤�A�Ǝv���̂͊Ԉ���Ă��Ȃ����A��������Ă����S�ȁA���S�̂ł���Љ���A�l�X�Ȑl�̍l���ƘJ�͂ɂ���č��グ�Ă������ƁA���̂��߂̋��璺��Ȃ�A�C�g�ł��������Ƃł���A���̉��P�ł��Ă������Ƃ�ǂ��Ƃ��A�X�ɂ��ǂ��Љ�A���ƂɎd�グ�Ă������Ƃ������Ƒ厖�Ȃ낤�ƁA���͎v���Ă��܂��B���������Ӗ��ł����ȁA�����������ƍ߂��܂߂��w�W�����P���A�f���炵�����{�����������邱�ƁA�������{�l�Ƃ��Čւ�Ɏv�������B

�@�����͂����Ă��A��ł��������N����ƁA��Q�҂₲�Ƒ��A�W�҂̕��X�̐S�ɂ́A�@���Ƃ����������A�Ƃ̐S�̊����͉����܂ł��c��܂��B

�i�lj��R�����g�j

�@����̎����ƊW�͂Ȃ��ł����A�����̔ƍߔ�Q�͌����Ă����̂ł��傤�B�����S�ȎЉ�ɂȂ��Ă��Ă���B�����A��x���A�~�j�X�J�[�g�̉��ς������Z���⎙���i���ɏ��̎q�j����l�A�����͓�l�ŕ����Ă���p�́A���̈��S����ɂ߂Ă��邩�̂悤�ȋC�����܂��B�̂́A�m���Ɏ����͑��������̂�������܂��A�j�̎��ł��A���Z���ɂȂ�܂ŁA�[��6�����܂łɂ͉Ƃɖ߂��Ă��Ȃ����A�Ƃ����e����̌��������ӂ��Ă������̂ł��B��x���A�����肷��ƁA���ꂱ���A����������ꌵ�����������������̂ł��B���S�̃��x�������܂�A�C�����͊���ɂ��Ȃ�.����ł��A�ƍߎw�W�͉��P���Ă���B���X�N���x�����ǂ��ɒu�����A����͂��̉Ƒ��̖�肾�낤�A�Ǝv���܂����A�钆�i�Â��Ȃ������j�Ɏ������������Љ�̕K�R�����ǂ̂悤�ɍl����̂��A���������߂��Ă���悤�Ɋ����܂��B

�i2014�N10��1���NjL�j

�@�͂����肵���؋����܂��J������Ă��Ȃ��̂ŁA�e�^�҂�Ɛl�Ƃ݂Ȃ��邩���ɂ͗ǂ�������܂���BTV���͂��łɔƐl�������č���̎����ɊW���������Ƃ��\�I���Ă��܂��B�x�@�͐T�d�ɑ��삵�Ă���Ƃ̕�����܂����A�����ߏ��q�����E�Q�����i2008�N�j�̂悤�Ȃ��ƂɂȂ�Ȃ���A�Ɗ뜜���Ă��܂��B�x�@���A�����ĕ��B

![]()

2014�N8��10���@�䕗

�@�䕗11���A�u�l���ɏ㗤�v��NHK�����x�����x���J��Ԃ��Ă����B����ȂɌ����ł��B����Ȃǂ����ׂ��炽���������Ƃ͂Ȃ��̂����A�y������␅�Q��Q���傫������A���ӂ͕K�v�B��邩��J�˂�߂��B����ɂ��邩��Z���͐S�z�͂Ȃ��B

�@�쉄���ɏZ��ł�������A����50�N�ȏ���O�A���͍��S�@�撷�����Ă�������A�䕗�ƂȂ�ƉƂ̏o�������E�B�őł��t���E��֏o�|�����B��Ǝq����l�A���Ɏ��͐S�ׂ��v���������B

�@���Z���̍��͑䕗�ł��F�B�Əo�|�����B���傤�ǒ��肪�����ۂ�Ƒ䕗�̖ڂɓ���A��̐��V�B�C�������ǂ������B���ł��䕗�ƂȂ�ƐS�����������Ȃ��B�킭�킭����S�ƐS�ׂ��C�����ƁB

![]()

2014�N8��9���@���茴���L�O�̓��A�F��

�@�����܂����̉́u���肩��v�̉̎��ɁwI was born in �i�K�T�L�@���̒��̉Ă�������@�T�C�����̉��@�����ȋF��@�����Ă��鏬���Ȏ�x�Ƃ����t���[�Y�������āA���͎̉̂����ǂ��������ށB�c���̍�����𗣂�A���ɏZ�ݒ������̂͒��w�E���Z����B8��9���ɂȂ�ƁA�T�C�����̉����������A����ł͋F�������Ă����B����������̎��ԂɂȂ�Ǝ�����킹�ٓ��������B

�@������̕��i���̂��̂����͒m��Ȃ��B�����̂��Ƃ́u���z�v�Ȃǂɏ������ʂ肾���A��͈�x��������Ă���Ȃ������B�v���o�������Ȃ������̂��낤�B�w�Ǐ��肵���c���Ă��Ȃ������������ɂ������X���ł��̂����܂����������A�g�������߂��B���̌�A�ڂ�ڂ�ɂȂ�����Ў҂��u�����������B�v�ƍs���Ă���Ă���B�ɉ؊X�ł���ό��ʂɂ����̂��ςݏグ���A�߂��ŏĂ����炵���A�����Y���Ă����ƌ����Ă����B���̐��������A�����ł����Ȃ���ΐ����l�̎��̂̏����͂ł��Ȃ������̂��낤�B�e�ʂ��A�m�l�������S�n�߂��ɍs���Ĕ�ЁA���S�����炵���B

�@���͂���4�N�㔚�S�n���璼��������3.7km�قǗ��ꂽ���ɐ��܂��������A�����Ɏ���܂Ō����ɂ����ǂ͂Ȃ��A�Ǝv���Ă���B������������𗣂��܂Œ���ɏZ��ł������92�܂Ő������B

�@�����A���S�������A�����K���ƃP���C�h�����l�B�������������Ƃɂ͕s�v�c�Ȋ����������B���Z���̓������̗F�B�Ƌ߂��������������ɍs�����Ƃ����߂Č����̗l�X�ȉe�������m�����B�܂Ƃ��Ɍ����Ȃ����������������B���������������̃T�C�g�Œm�邱�Ƃ��ł���B

�@�������������́A�����ŖS���Ȃ�ꂽ���X�̖������F��A�������Č��ǂɂ����Ȃ܂�Ă�����X�ɂ���������\���グ�������A����j���킪�Ȃ����E����������悤�ɁA�F�邾���ł���B�E��11�����߂Â��Ă���̂ō��N�̋L�O���T�͂ǂ��Ȃ�̂��B7:00�ɍŏI���f�Ƃ���܂����B����10����ł��B

![]()

2014�N8��5���@�����i1965�N�i���a40�N�j8��5���j

�@�L�������L�O���𖾓��ɍT��������5���͕��̖����ɂ�����܂��B49�N�O�̏����Ă̓��ł����B���̐����O�����������Ȃ�A��@�����Ȃ�����A�a���̍��~�̑O��ɌZ�͎��ܑł��������Ă��܂����B�Ƃ̗����͊R�ŁA���~�́A�O�H���D�̏����ȃh�b�O���^���Ɍ����A����p����������]�߂܂������A���[�̓�ɂ͂ށ[���Ƃ����Ȃ�Ƃ������Ȃ����ꂵ�����Y���Ă��܂����B

�@��N49������A��̎�����ƈꏏ�ɍς܂��Ă��܂��܂�������A���͂��łɋɊy��y�ŕ��l�ƂȂ��Ď������������낵�Ă��邱�Ƃł��傤�B���N�͌Z�ł��g������̂ŁA�o��������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A��ƈꏏ�ɋɊy��y�ւ̓����ē����Ăق����B������킸�ɂ͂����܂���B

�i�����Ă���͎̂��̕�ł��j

�i�����Ă���͎̂��̕�ł��j

![]()

2014�N8��3���@�Z�����i2014�N7��28���j

�@�Z�ł����@�����Ƃ����̂Ō������ɕ����̕a�@�ɍs���������A�x���Őg������B���ɋ��N60�B��Ԍ��C�������ƌ��������A�����Ǝ������v�w���A�����͌Z����ɍs���Ǝv���Ă����̂ɑ��������B�������Ȃ������B�C�ނ����������������A�Z�Ɏd���āA�ǂ��ł����l���Ɗ��S������肾�����B������B�X�F��B

![]()

2014�N6��30���@�n�[�h�f�B�X�N����

�@������߂Ă����n�[�h�f�B�X�N�iHD�j��p�������B����s�ǂ�2��A���̑��͗e�ʕs���ő�e�ʂ̕��ɔ������������̂ł���B�������\���K��HD�������~�������̂����A���ł͂PT�o�C�g�ł�����~�Ŕ�����B�}���ȑ�e�ʉ��͋����ł���B���o�����˂��f�[�^�����邪�A���ƂȂ��Ă͖������Ȃ��B

�@HD�̔p���ɂ������āA���[����ʐ^�A���̑��l�X�Ȃ��܂�l�l�ɂ͌������Ȃ��L�^������̂ŁA���S���������悤�Ǝv�������A�\�t�g�I�ɂ���Ă݂�ƂW�OM�o�C�g�̂��̂ł������Ԃ��������B��肫��Ȃ��̂ŕ����I�j������݂��A���̎��̋^��2���B

�@HD�ɂ͓���l�W�������g�p����Ă����B�莝���̍H��͎g�p�ł��Ȃ��B�d���Ȃ��R�[�i���œ���h���C�o�[1600�~�̃Z�b�g���Ă����B�\���Ԃɍ������B���v����h���C�o��[��I�ׂΔ�r�I�ȒP�ɕ����ł����B���S�̂��ߎ�܂͕K�v���B���ꂶ��A����l�W�̈Ӗ��������Ȃ��ł͂Ȃ����B�v���X�E�}�C�i�X�h���C�o�łȂ������Ȃ��̂��낤�B���ꂪ��ځB

�@��ڂ́A�p�\�R����HD���[�J�[�͔p�����Ƀf�[�^�̊��S�폜��v�����Ă��邪�A�����ł���A�ȒP�ɏ����ł���d�g�݂����ׂ����B�����Ԃ��琔�\���Ԃ�������\�t�g�A����h���C�o�łȂ���Ε�������ł��Ȃ�HD�B�������A����s�ǂ̏ꍇ�ɂ͕��������藧�Ă��Ȃ��B�ȒP�ɕ��������ł���d�g�݂�p�ӂ��Ăق����B�������A���L�҂̈Ӑ}�Ȃ����Ă͐�ɁA����ɏ����ł��Ȃ��d�g�݂��B

�@�Ƃ����킯�ŁA�����f�B�X�N�����o���A�\�ʂ�j�A�����͐ؒf���Ĕp�������B�^�╄�͎c�邪����S�ł���B

�@�c��́A����s�ǂ�RAID-5��e��LAN�f�B�X�N�B���N�O�̗����łقړ�����4��HD��2���N���b�V�������B���o�������f�[�^�����邪�A�l�ł͏C���s�\�B���Ǝ҂ɓd�b������10���~�����p��������Ƃ̂��ƁA������߂ĐV����LAN�f�B�X�N���w�������B�w�ǂ̃f�[�^�͑���HD����E���W�߂����A���������̃f�[�^���������B���݂͕�����p���������Ă�����10���~�O��͂���B�����A�������N�o�߂��f�[�^�ւ̖���������Ă�������ăt�H�[�}�b�g���Ă��܂������A�Ə������茈�S�������Ă���B���Ȃ�HD�͍��Ȃ����̂��B�����͒�R�X�g�̃f�[�^�������@��p�ӂł��Ȃ��̂��B���ꂪ�Ō�̋^��A�Ƃ������Ȃ�肢�B

![]()

2014�N5��5���@�F���@�O���ˎ��i2014�N5��4���j

�@�V�C���ǂ��̂ŏo�|���邱�Ƃɂ��AGW���ŎႢ�l�ɖ��f������悤�ɂƎ����������O���ˎ��֏o�|���܂����B���s�V���Ƀc�c�W���������Ƃ��L��������܂�������B�r���u�O�����p�v�Œ��H��ۂ�A12�����ɓ����B�����͌��\�Q�q�q�������B�c�c�W�������ł����A�V���N�i�Q����ۓI�ł����B�����������ǂ�����Ǎ����̋G�߂��U�����Ă�ɂ͗ǂ������ł��B������ƍ⓹�ł����B

�@

�@ �@

�@

![]()

2014�N4��13���@�F�������@�i2014�N4��10���j

�@�F�������@�����t�H�[�����܂����B�O�ρA��h�肪�Y��ł��B���ł������������B�o�|�������͖��J���߂��������܂��Y��ł����B

�@

�@

![]()

2014�N4��13���@�L�o�i�J�^�N��

�@������t�H�[�������̂ō炭���ȂƐS�z���Ă����L�o�i�J�^�N�����Q�A�R���O�ɍ��N���Ԃ����܂����B��N�͂T�C�U�ւ������̂ɁA�S�ւ����炢�Ă��܂��A���ł��B

![]()

2014�N3��26���@���t�H�[���A���Ԃ�ŏI�́E�E���̌�

�@3��10���������܂�15���Ԃ̃��t�H�[�����قڏI�����܂����B�����A���Ă��܂������Ԃł����B�قځA�Ƃ����̂͂܂����S�ɏI�������킯�ł͂���܂���B����ő��őO�̋삯���ݎ��v�ōH���X�ɍޗ�������Ȃ��������ƁA����ɋƎ҂��Z�����������߂��{�H�w���~�X������蒼���������������ƂŁA4���n�߂܂ō�Ƃ��c��܂����B����ŕ��͉��Ƃ����Ă��炦�����ł��B

�@2�T�Ԃ̊ԁA���ɉ������t�H�[���̊Ԃ́A�O�o�̓}�}�Ȃ炸�A�g�C���ɍs���̂��݂��A�H�����O�H��ٓ��������Ȃ��āA�Q��ɂ��x�ނɂ����������邵�A�d���͍��~�Ő�����Ӎ���g��Ńp�\�R���Ɍ������A���͒ɂ����A�G�͐L�т��邵�A�{���ɐh���B����ȏ���Ƃ��Ẵ��t�H�[���͂ł��Ȃ��ƍĔF�����܂����B���_�I�ɂ��܂���܂��B�v�w�Ԃ������₩�ł͂���܂���B�̗͂Ɏ��M������l�₨���ʼn����ł���l�ȊO�͍��Ƃ��Ă���̃��t�H�[���͍l�������������ǂ��B�ł����60�ΑO�ɍς܂��������ǂ����낤�ƁA���Â��v���܂��B

�@���̐e�ʓ��Ŏ���肸���ƔN��̐l�����āA��l�Z�܂��ŁA���ꂩ��q���������~�n�ɏZ�܂����ƂɂȂ邩������Ȃ��B���ɓc�ɂ�����A�V�z�A���t�H�[������ɂ��A��H����ւ����₨�َq�₨�����o�����肷��̂͂����ł��Ȃ��A�Ȃǂƍl���Ă��܂��B�̂̐l�ɂƂ��Ă͂ǂ��ł��ǂ����Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�������ł����ς������̂�����A����ɂ��N���ɂ͂Ƃ�ł��Ȃ����Ƃł��B

�@�Ƃ���ŁA���t�H�[�������������ŁA�s�v�ȕ����ł������A�����Ɛ�����������ƏZ�݂₷���Ȃ邾�낤�Ǝ������܂����B���ւ͂܂������ł��Ȃ��{�⏑�ނ���t�ł��B�ǂ܂Ȃ����낤�{�͎̂Ă����B�ŋ�Sony��Reader����ɓ��ꂽ�̂ŁA���X�����͂����邯��ǐ̖̂{�œǂ݂����̂�����Γd�q�u�b�N�ɂ������B�Ƃ͂����A�d�q�u�b�N�Ő�发�Ȃǂ͖w�Ǐo�ł���Ȃ��̂͂ǂ��Ȃ낤�B�Ƃ�킯�ŋ߂̖{�͖w�Ǔd�q�u�b�N������܂���B�R�~�b�N���S�ɔ����{�����o���Ă��Ȃ��A���������Ƃł��BGoogle�����E���̖{��d�q�����悤�Ƃ����̂́A�m�I���L���̉ۑ�͂���ɂ��Ă��`�������W���O�ȁA���ꂩ��̕����������Ă���A�Ǝv���܂��B��������}���ق��w�Ȃǂł����쌠��̌Â��{���f�W�^�������Č��J���Ă���̂́A�{���ɗǂ����Ƃ��Ǝv���܂��B�܂��āA�{������̍����I����ŏo�ł���Ȃ��Ȃ����{�������Ȃ��̂́A�������l���炷��Α傫�Ȗ��ɂȂ�Ǝv���܂��B���R�[�h��CD�������ł��B

�@�E�����܂������A�c��̐l�������Ȃ��̂ŁA�ŋ߂͂��́u�f�̗��v�͕K�v�ł��B�R���p�N�g�ōL���ĖL���ȏZ�܂��̊m�ۂ��܂��V��ɕK�{�̂��Ƃ�������܂���B�������t�H�[���͂��܂���B�������Y��ɂȂ����䂪�Ƃł̂�т�߂��������A�����v���Ă��܂��B

![]()

2014�N3��10���@���t�H�[���A���Ԃ�ŏI�́E�E

�@��N12�������Ńt���[�����O�������������A���݁A�����䂪�ƍŌ�̃��t�H�[�����B20�N���o�Ɛݔ��͎����ɋ߂��B���������ɕs����łĂ����B����ł��オ�邱�Ƃ����A�ꐶ�g���邨���͈�肾���A�����������̓��t�H�[���Ƃ������C���Ƃ������A�K�v�ɂȂ邾�낤�Ǝv���A����v�����ċC�ɂȂ�Ƃ���̎蒼�������邱�Ƃɂ����B�����ƍ��Ƃ��Ă���ł͂ł��Ȃ����낤����A���̂����ɂƁB���2�K�́A�c��̃t���[�����O�A�ǎ��A�g�C���A���ʑ�B����ɁA��Ɖ���A���X�B

�@�]���āA���͈�K�̃��r���O�ƍ��~�Ƒ䏊�����̐����B�ܘ_���C�ƁA�g�C���Ɛ��ʂ͎g����̂ŁA���Ȃ������͂ł��邪�A���\���ꂵ����ԁB�d���ɕK�v������p�\�R���͍��~�ɉ��낵�Đڑ��B����LAN�Őڑ��B���ɖ��͂Ȃ��l�q�B�A��LAN�ڑ�HD�͐ڑ��ł��Ȃ������B�֎q���������瑫�����ɂ��B2�T�Ԃ��炢�͂��̏�Ԃ�����A�����������B

�@�Ƃ������ƂŁA���炭��HP�X�V���v���悤�ɂȂ�Ȃ����낤�B

![]()

2014�N2��14���@��z�i2014�N2��7���j

�@�@�O���o�����������́A�ȂƓ����w�ő҂����킹�A��z�Ɍ��������B�����������z�w�ō~��A�����Ė{��z�w�ɂ����v�����X�z�e���������A�]�ƈ��̍D�ӂő��߂̃`�F�b�N�C�������A�ו������낵�ăJ�����������ďo�|�����B

�@���������āu�吳�Q�����ʂ��v�ɋ߂Â��Ƃ����Â߂������������������ڂɎ~�܂����B���y�Y������ɂ̓T�c�}�C���̂��َq�̐��X�B�u�吳�Q�����ʂ�v��˂������������Ɂu�����ό��ē����v�B�݂������Y��ɏ����Ă���B�u������̒������v�ւ����B�ʂ�͌����ŎԂ��������A���̍��E�ɂ͂����߂����A�Â߂������A���h�Ȍ����Q���������B�u��b���v�Ƃ����U�������������Ŋy�����B����قǂ̌����Q���������Ƃ͂Ȃ��B������������ĉE�܂����Ƃ���̍��Ɂu���̏��v���݂���B�z�����Ă������������ƍ����B�u������̒����݁v�ɂ�����z�܂����B�W������Ă������{�����̎R���͏��a27�N�A���Ԃ��Ȃ����̐���B���̕n��������ɗ��h�Ȃ��̂���������̂��Ɗ��S�����B��z�͍����I�ɖL�������̂��낤�B�u���ƏZ���v�ł͍Ȃ������Ȃ����l�����B�������ꂽ�Ƃ���ɂ́u�َq�������v�B���������āu��z�X��_���v���炨��́u�{�ی�a�v�����ăz�e���ɖ߂�B�����ĉ���قǂ̐�z�ɂ�������̌��ǂ��낪����B���ꂾ���u�́v��ۑ����ł��Ă��钬�͏��Ȃ��B�y�����X���B

�@�����͑��炵���Ƃ̂��ƂŁA���H�����X�ɐ�݂��߂ċ��s�ɖ߂����B�V�����ԑ�����͐É����������Đ�i�F�Ƃ����������Ƃ��Ȃ����i�������B�V������60�����x�ꂽ�B

�@�A��������A�u�S���ƉΒ��v�����Ă���Ɓu��z�v�̒n�����o�ė����B�]�˂���D�Ő�z�ɑk��ݒ�B�������A��z�ɂ͑D���֗��������̂��A�m���ɁA����Ղ̓�4km����̏��ɍr�삪����Ă���B���ɂ͓��Ԑ삪����A�k�������Ƃ܂��r��Ɍq����B�܂��K��Ă����������Ă݂����X�������B�Ⴊ�~��Ȃ���E�E�E

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2014�N2��14���@�ϐ�

�@�v���Ԃ�̑��B10�����ɂ�5cm�ʂ͐ς��������낤���B2��7������8���ɂ����Đ�z�ɍs�������ɂ����ŁA8���ɂ͑��X�ɋ��s�֖߂������V������1���Ԓ��x�x���ʂ������B�É��������������Ɛ�̌i�F�����Ȃ������Ă����B�����͂����葽���A�[���܂ł����ƍ~�葱�����B�炫�n�߂���������͐���̎R���Ԃ���œ����Ă����B

�@

�@ �@

�@

![]()

2014�N1��26���@�k��̓V�_���܁i2014�N1��25���j

�@�Ȃ������͏��V�_���A�Ƃ����̂ŁA�k��V���{�ւł������B��r�I�������ďo�|����ɂ͊i�D�̓����B�n���S�������s�o�X�Ɠk���B���\�N�Ԃ�̓V�_����B�����̋G�߂�����w������������B���炷���߂�100�l�ȏ�̐l�B������ł���B�Ɛg����A���߂Ď�ɓ��ꂽ�J�����œV�_����̌�傩���̕������j�̎q�̎ʐ^���B�������Ƃ��v���o�����B���̎ʐ^����������Ȃ��̂��c�O�B

�@�����͖����~�̂ڂ݂����B�l�X�Ɖ���͓��₩�������B

�@��N�����獡�܂ŁA���Е��t���������B���Ƃ����̂�������Ȃ��A���{�̗ǂ���������̂��ƂĂ��S�n�悢�B�o�_��ЁA���Â̂��鑺�̐_�l�A���l�B���h�_�ЁA���s�ɖ߂蓡�X�_�Ђ���ׂ���A��O�����X�B�v�z�M���Ȃ�ĉ��Ă̍l���ł�����Ȃ��A���������A���{�l�Ƃ��Ă̂���悤�Ƃ��āA�Ђ�����ɐ_�Ђ₨����q�݁A�_�X�Ə����ɓ��𐂂�A������킹�A���ƏZ�܂��ƉƑ��A�e���A�l�X�̍K���Ɋ��ӂ��A�F��̂݁B

�@

�@

![]()

2014�N1��8���@�������

�@�N���N�n�̂��Ƃ��������Ǝv���Ă�����A�₵�����������]��B���Ɠ���64�B�{���Ɏc�O�B������݂�\���グ�܂��B

�@���������m�����̂͂������m��܂��A���Ȃ��Ƃ��w��������̃o�[�x�͌��Ă��܂����B���̍��͂܂��u�|�\�ԑg�v�Ǝv������̂ł���A�{���ɂ�������̗ǂ���m�����̂́w��������̂����܂Ō����Ĉψ���x����ł��B�����ɂ́A�ɉE�h�A�ɍ��h�܂ł̘_�q�𑵂��A���ɂ͋��Y�}�܂ł��Q�����A����ł����{�́A�����ȓ��{�̐����̂������_���Ă���A�Ƃ������A�Q���҂ɘ_�������Ă��邽�������m��������ł��B����܂ŁA�w�ǂ����i���Y��`�A�Љ��`�A�����͒����E�؍����A�s�Ҙ_����`�j�̎�`�E�咣������̒��ɂ����āA�����ĉE���A�Ƃ������A���ɂƂ��ē�����O�̔����𑽂����グ�Ă��ꂽ���Ƃ����ӂ������B��������A�����m���E�s���̒a���A���{�̕��A�ȂǁA�����̐����Ƃ̊���Ȃǂ����������A���܂ł��e�����y�ڂ��Ă��܂��B�f���炵���L�͈͂̐l�X�Ƃ̂����������ł���\�͂��������l�������̂��낤�B�֓��n��́A���̕����𗬂��Ȃ��������A�����ɂ���Z�͘^�悵�Č��Ă����B�����炭�A�֓��n��������čL�������Ă����ԑg�ł������A�Ǝv���܂��B�������������ɂȂ��Ă����̂��낤�A�֓��̕W�҂�����ɕ���Ăق����A�����v���Ă��܂��B�{���Ɏc�O�Ɏv���Ă��܂��B

�@����ɂ��Ă��A���Ɠ����A�߂��̐l�B���]������т��ю��ɂ���ƁA�����g���l����������B��������̈ꖜ���̈�ɂ��Љ�ɉe�����y�ڂ��Ȃ��l���𑗂��Ă����A���̎��ɂ��Ă��ł��B���낻��A�����̔Ԃ��ȁA�Ƌ����v���悤�ɂȂ�܂����B50����ƍD�ނƍD�܂���ƂɍS��炸�V���Ǝ����m���I�ɏP���Ă��܂��B���ώ���������80�Ƃ��Ă����̒����l�ɑ��āA���������l�A�����̐l�ƁA���������A�����v���܂��B������A�����m���I�Ɏ��ʉ\�������Ȃ荂���Ȃ��Ă��Ă���A�Ǝv���Ă��邱�̍��ł��B������A�Ƃ����ĂقƂ�lj����������Ă��܂���B���ꎩ�̂��C�ɂȂ�Ƃ���ł��B��������́A�����������Ƃ��璴�z���Ă����̂�������܂���B

![]()

2013�N12��27���@���N���قځA���I��

�i2013�N12��28���ꕔ�NjL�A�C���j

�@�����Ɩ����͉䂪�Ƃ̎d���[�߁B���N�����낢�날�����B�e�ʂ̂�����������A�䂪�Ƃ̈��@��������A���q�����������A�v�������ʏ����t�H�[���i���g�t���[�����O�̒���ւ��j�������B�@��̌̏Ⴊ�p���B�K�X������A���ъ�A�R�[�q�[���[�J�[�������B�|���@�A���u���V�͗��t�\��B���s�͂��܂�ł��Ȃ������B�o����A�Ȃ̂��ł́A�M�C�A���͌��A�⍑�A�l�g�A���z�@�ȂǁB���̔N���N�n�����ł̗��s�̗\��B����Ȃ킯�ŁA�o����\�z�ȏ�ɑ��������݂��B���N���܂����c������ɓ�K���̃��t�H�[�����҂��Ă���B

�@���������A�l�b�g�Ŕ������Ƃ����ʂ̂��ƂɂȂ����B�d�����i�A�{�A�����p�i�A�V���c�A����ɐ��グ�w�肵���Y�{���܂ŁB�����A�炸�ɍςށB�܂�͌�ʔ�A�K�\�����オ������B���͎����Ԃ̌o���1km������50�~�Ōv�Z���Ă��邪�A���ꂾ�Ƌ߂��̗ʔ̓X�ɍs���̂ɂ�����200�~�ȏ�͂�����B�l�b�g�͂����Ă����������B���X�ł̎x���̓J�[�h���AQUICPay�B�o�X�⎩�̋@�܂ł�QUICPay��ICOCA�BICOCA�͊��ȊO�ł��g����悤�ɂȂ����B�|�C���g���t���̂ł��肪�����B���������͂��ΑK���A�ǂ����Ă����������ɂ�������Ă��邨�X�B����Ɉꕔ�̃o�X�B���ΑK��QUICPay�̎���͂��Ԃ��Ƃ��Ȃ����낤���A�֗��ɂȂ����Ǝ��������N�ł�����B

�@�䂪������ł́A�p�����i���݁j�̓l�b�g�����Ԃ��邱�ƂɂȂ��Ă���B8�T�ԂɈ�x���̓��Ԃ�����Ă���B�l�b�g��Еt���邾���Ȃ̂����A���\�ʓ|�B�x�ɂɂ�����T�ׂ͗ɗ��ނ����Ȃ����\����Ȃ��Ȃ�B���̒�����́A�o���ꏊ�͓��������A�|���o�P�c�ŏo���̂ɁA�䂪������̓l�b�g�A���̍��͂ȂB�l�b�g�Еt���̂��łɁA�U�����Ă���o�P�c�ɊW�����đ�����B����ɁA�w��ꏊ�Ɍ��̕������邱�Ƃ������B�ʂ肷����́u������v�ǂ����ٓ���������ʂ≌���̔����|�C�̂Ă��Ă��邱�Ƃ�����B�L��J���X���S�~���U�炩�����Ƃ�����B�|���܂ł͈˗�����Ă��Ȃ����A�����ڂ��Ђǂ��Ƒ|�����邱�Ƃ�����B���N�������ŏI���B�ł��A���N�͂��悢�掩����S���ŁA��ς��B

�@���̕��Ŏv���o�������A�T�ɂR�A�S�x�ƑO�̓��H��|���Ă���B���X��������B���̉Ƃ̑Ή��͗l�X���B�ق��Ƃ��l������Ώ�������Ƃ�����B���͒����ɐ����B�Ɛl�͓���̐l�̂悤���B�ŋ߉������Ă������A�x�݂ɂȂ�Ǝq�����U��������̂ŕp�x��������X��������̂��C�ɂȂ�B

�@���N���ɋC�ɂȂ������Ƃ͉^�]���̂��ƁB�^�]���͂ڂ₫�̘A���B������ʋK���ɑ��Ċ��S�����ł͂Ȃ��̂����A����ɂ��Ă��A���ɓ�֎ԁA���]�Ԃ̂킪�܂܂Ԃ肪�Ђǂ������Ǝv���B���Ƃ������������邪�A��֎ԁA���Ɍ��t�̉��\���͊댯������B�����������œ�֎ԁE���]�Ԏ��̂��ԋ߂ɉ����������̂����N�����߂āB�Б���Ԑ��a�����Ԃ̍���E���������Ŕ�����B���s�Ȃǂ��Ă���̂͂߂����ɂȂ��B���ɂ͓����ɍ��E��ʂ蔲����B��~���Ă���Ԃ̊Ԃ��甲���悤�Ƃ��Ă���Ԃ�o�C�N�ɂԂ���B�l�ƃo�C�N���ɔ��ł���B���]�Ԃ͕����������ő��蔲���A�������炻���Əo�ė������t�ɂԂ���B�E�܂���Ԃ�����̂Ŏ��͌����������悤�Ƃ���Ɛ������x��ꡂ��ɃI�[�o�[���č����甲�����Ƃ��ċ}�u���[�L�A��������ɂ�ő��苎������ցB������̒ǂ��z���͋֎~�̂͂������B�����𑖂��֎ԁA�ʍs�֎~�̕����𑖂鎩�]�ԁi���܂ɂ͎l�ւ����邪�j�B���Ɏ��]�Ԃ������A�ԓ����o���肵�Ȃ��瑖�邱�Ƃɂ͂Ђ�Ђ�B�������牽���o�Ă���̂��\���ł��Ȃ��B�Ԃ̑������Ă��Ȃ��̂�����B����ɁA�ꎞ��~�����Ȃ��o�C�N�B���A�O��ɂȂ��č⓹��o��A���肷�鎩�]�ԁB�߂��̍��Z���������B�Ƃɂ���������͎��̂��N�����Ȃ��悤�ɂ��邵���Ȃ����A�댯������Ă��鑤��O�ꂵ�Ďw���A���炷�ׂ����B���̂P�Q�����玩�]�Ԃւ̃��[�����������Ȃ����B�����Ԃ�܂��ɂ͂Ȃ������A�܂��m��Ȃ��l������B���͑��}�Ɍ��t�ɑ��Č��������Ăق����B

�@�d���́A���ς�炸�B�y���A�j�����܂߂ł�����͖����A6�����A�x���Ƃ�7���ɂ͊J�n���Ĉ�U10���O�ɏI���B�ڍג�����˗���������X�ɐ����Ԃ�v����B�T�ŕ���30���Ԓ��B���\�����Ă��邪���v�͖w�ǖ����B�N�ԏ�����5���~���炢���A�����͌o�������������}�C�i�X��������Ȃ��B�ł��A�ڂ��Ȃ����x�ɓ��̑̑��𑱂��Ă���B�g�b�v�y�[�W�̖{�N�ŏI�R�����g��

�w���N�̍X�V�͖{�����ŏI���ł��B�ǎ҂̊F�l�A���̈�N�Ԃ������������������肪�Ƃ��������܂����B

2003�N���ɍŏ���HP�����J���āA����TOP�y�[�W�ɂ�13896��̃A�N�Z�X������܂����B���̓������g�����Ȃ�̉���܂��̂ŁA�ǎҐ��͂���قǑ�������܂��A�u���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�v�̃y�[�W������2011�N6���ȗ�14��5���̃A�N�Z�X������A���ӂ��Ă��܂��B�u���N�̎��������S�����v�̂ł����A���X�W�X�ƋL�����A�b�v���Ă����܂��̂ŁA�ǂ�����낵�����肢���܂��B�x�A�ƋL�����B�T����1000�����l�̃A�N�Z�X�ɂȂ艽�ƂȂ���݂ɂȂ��Ă���B���肪�������Ƃ��B

�@���N�͌ߔN�B���������Ă���A����39�N�A1906�N���܂ꂾ����108�ɂȂ�B�N�j���B�E�}�̊G�łȂ��R�}�̊G�̔N��t����24���ɓ��������B�����ɓ͂����낤�B��l��l�Ɏ菑���Ō��t�������悤�Ƃ������A�肪���������ŗt�����߂���̂��܂܂Ȃ炸�A�C���Ȃ��A���z�����̂܂o�����B��|���͖��N�蔲���ł��ĂȂ��̂����A���N�͑S���B���������A�Q���i�Q�K�j�̑��K���X�����͐������B�Ȃ̌Z��ɍs���A����A����c�l�A���l��q�B����Ȃ킯�ŁA���N���قڂ��I���B��s�����ڂ��̂��~�߂āA�F�l�A�悢���N�����}�����������B

![]()

2013�N12��18���@��z�@�R�w���A�U��i���������j

�@��T�ƍ��T�A���j���ɏ�z���U��B�X�_��搶�̒���ŁA�R�w�̍���m��������ŁA�Z�n�������������z�w�̍�����O�Ɍ�����Õ���_�Ђ̐X�͊m���ɂ���炵���B�ڍׂ͍��㏑���Ԃ�Ƃ��āA��肠�����A��z�͔���ȑO����̖��c����������c���Ă���B���͏Z�����ŌÕ��̏�ɂ��Z�������s�v�c�ȊX�B���j��Y�Ƃ��Ă����ƕ]������Ă��ǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B

�@����������������āA��ēǂ��Ƃ�����A�X�_�꒘�u���s�̗��j�𑫉����炳����@[�F���E���E���y�̊�]�v�����߂��B�ŏ���20�y�[�W�قǂ�ǂ����ł��邪�A��z�i�Ƃ����n���ł͏Љ�͂Ȃ��B�ނ���v���Ƃ��R�w�i�R��j�Ƃ��ł��邪�j�̂��Ƃ������ł���B��z����������Ƃ��܂�������[�߂Ă���B�L�I�ɂ͑����̏�z�ӂ�̋L�q�͏��Ȃ����A���̒��ł̓��}�g����̐l�X�����₩�ɁA���C�����鐶�������Ă������Ƃ��z�N����āA�y�����B�i���̒i���A2013�N12��27���NjL�j

![]()

2013�N12��3���@�t���[�����O�C���i���t�H�[���j���ł�

�@2005�N�Ƀ��r���O�A�L�b�`�����t���[�����O�̏��g�ɂ����B���̃t���[�����O�͕\�ʂ����Ɍ����̂ŏ�������ɂ����ł���A�Ƃ̐G�ꍞ�݂������B�m���Ɍ����B�Ƃ��낪3�A4�N�ŕ\�ʂɂЂъ��ꂪ���������B���z��20�N�߂��o�̂Ŗw�ǂ̃t���[�����O�ɂ͂Ђт������Ă��邪�A����͐��N�Ŕ������A���̌���u�����Ɂv���̐��𑝂₵�Ă����B���N5���ɋƎ҂Ɍ��Ė�����Ƃ���A�����Œ���ւ��܂��Ƃ̂��ƁB����ɂ͂т����肵���B�������ɓ��{�̊�Ƃ��B���t�H�[���ɂ��Ȃ�̂ŁA���������̂��B

�@�Ƃ����̂ŁA������H�����n�܂����B���j���܂ł�5���ԁB����܂ň�K�̘a���͎��O�����Ƌ��H��ނŖ��t�B��K�̘a����ԁi�d����͏����j�ł̐����ɂȂ��Ă���B������P�̐_�c��w�O���Ԃ́@�����ȉ��h�x�Ƃ����̂����邪�A���͊w������ɎO���Ԃ��o���������B�w�������牽�Ƃ��䖝�ł����B����قǂЂǂ��͂Ȃ����A���̍�8���Ԃ̓�l�̐����͏����������B�w�ǂ̐H��ނ͎g�p�s�B���̂Ƃ��뗬���͎g����B�d�q�����W��ۉ��|�b�g���g�p�s�B

�@�N������ƕz�c��Еt���A�|�����A�p���ƃR�[�q�[�i����͈ȑO�ƕς��Ȃ����j���K�Ɏ����Ă�����B���Ɩ�́A�����Ă��͂��ٓ��B�Q���p�̃e���r�������ɂԂ��B��K�̏��ւ͎d����Ƃ��Ďg���Ă���̂ŁA�e���r�̓p�\�R���ł݂�B�Ǝ҂���Ƃ��Ă���Ԃ͏o������̂��܂܂Ȃ�Ȃ��B���_�I�ɂ�������œ����Ă���B

�@�Ƃ����킯�ŁA�߂��̂��X�ɕٓ��Ȃǂ̐H���i�����߂�30���قǏo������ȊO�́A�����̒���Ԃ��B�����炭���C�ȊԂɂ�����x�����̃��t�H�[��������\��ł��邪�A���͗��s�����˂Ăǂ����z�e���Z�܂��ł��ł���i�ґƎv�����j�ǂ��ȂƎv���Ă���B

�@�NjL�F

�@8�N���o���Ă���̂ɖ����Ō�������Ƃ����̂́u�킯����v���ȂƎv���Ă���B�H���̑ł����킹���܂ߋƎ҂����Ďʐ^���B���ċA�����̂�4��A���������B�����ƁA����Ȃ��Ƃ͏��߂Ăł��A�ƌ����B�ł��Ȃ����������B���̊�Ƃ̃t���[�����O���ǂ����͕s�������A����Ǝ҂���䂪�Ƃ̋ߕӂł����������b�������Ƃ�����A�ƌ����Ă����B�{���͂킩���Ă���̂�������Ȃ��B��Ɣ閧���낤����Njy�͂��Ȃ����A�Njy���ł��Ȃ����낤�B�����A���������ɉ������Ǝp���ɂ͊�������B�Ƃ����Ă��A��T�Ԃ��������ꂽ����������킯��������f�ɂ͈Ⴂ�Ȃ����B

�@����́A�H��Ȃǂ͋Ǝ҂���z�������z���������ĕЕt�����B�������͂قƂ�lj������Ă��Ȃ��B�O��̃��t�H�[���ł͎�������l�ŐH��ނ����������ς������B�{���ɕ֗��Ȑ��̒����B����ɉ����āA���t�H�[���Ǝ҂́A�{��̃g�C�����g���̂͋֎~�A�����Ȃǂ����Q�A�ȂǁA���\����������Ă���B���h�ȐS�\�����B�����A�����ȂǏo�������Ƃ͎v�����A�ȑO�˗��������ɒf��ꂽ���Ƃ����邵�A����͂������o���̂�����B�܂��A�肪�����鐢�̒��ɂȂ������̂��B

![]()

2013�N11��24���@�畆���o�̂��b�u�K�X������A���v

�i2013�N11��25���F���ʂɒlj��A�������܂����B�j

�@���������̘b���������B�i�u�����v�j�����őS�Ă̏C���Ή����I������B�ŐV�̋�����͗D��Ă���B�Â�������ł͍��̎��������A�������o�����Ƃ���Ɨ₽�������������ԏo�ė��Ă��ꂩ�牷�����������łŗ���B���͍ŏ����ʂ����Ȃ��A��₠���ċ}�ɐ��ʂ��L�x�ɂȂ�A�����ɉ������o�Ă���B�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��Ă���B�R���g���[���{�b�N�X�́u42���v�Ȃǂ̐��l�\�������A���C�ɂ���������ƁA�u�����C�������܂����v�ƃA�i�E���X�������B

�@�b�͕ς�邪�A�{���A40���O�ɐV���������R�[�q�[���[�J�[�̃o�X�P�b�g�i�R�[�q�[�������镔���j�̖��������������B���̔��XYB�Ђɓd�b�ň˗����Ė{���������i��͂��ɗ����B�܂��A�d�Ă������o����ɕs����������̂ŁA��������̑��̔��XJS�Ђɍs���A�C�����˗������B�ŋ߂̓l�b�g�w�������A�֗��Ȃ��̂ŏC�����ȒP�ɂł���B

�@����͂����ƁA��Ƃ��i���Ǘ��ł͖��������[�J�[P�Ђ̂��̂ŁA���̂P�C�Q�N�w������P�Ђ̕��̏����̏Ⴊ�����̂��C�ɂȂ�B�䂪�Ƃ͉ߋ��̕i�������Ɠd��P�Ђɍi���čw�����Ă����B�Ƃ��낪�A�����O�ɓ͂������ъ�������i�܂�������Ȃ��j�A�ŋ߁A5�����ē�3�������s�ǂł���B1�N2�����O�ɔ������X�}�z�̌̏���܂߂��6�䒆4��A66���̏����s�Ǘ����B�M�����Ȃ��I����P�Ђ��ł���B�Ȃɂ��A�o�c�I�ɊԈ���ĂȂ����A�ƐS�z�ɂȂ�B�����āA�R�[�q�[���[�J�[�̕s���WEB��œ`�������ɁAP�Ђ̃C���t�H���[�V�����Z���^�[�ő����̍s���Ⴂ���������B�ǂ���珉���̏�i�ۏ؊��ԓ��j�̋L�q�������Ƃ��A�L���̕��i������ԐM���Ă����B�X�ɋ��������ƕʂ̒S���҂��炨�l�сi�Ƃ������A���̎咣��f���ɕ������ꂽ�ƌ����ׂ����j�̃��[�����͂��Ă���ȍ~�̑Ή��ɂ͕s���͂Ȃ��̂����A�ǂ����A��Ƃ̑S�̓I�ɕi���ۏE�i���Ǘ��ɖ�肪�������Ă���ł͂Ȃ����ƁA�S�z�ɂȂ�B

�@����͔̎Ђ̘b�����A���Ɠd�̎Ђ�YM�Ђł��锃���������Ă������A�X�������ɋC�Â����A���͒����ԑ҂����������A�ォ�痈���q�ɑΉ������B���W�ɕ���ł���q�͎����܂߂�2���B�X���͂��̕ӂ��5���͋����B���ꂼ��d����b�����������Ă����̂��낤���A���R���͋���\�����Ă��B���ꂪ�A���{�ōʼn����YM�Ђł��邪�A���N�͋ꋫ�ɗ����Ă���炵���B�������낤�B���YK�Ђ�JS�Ђ�J�Ђ͋q��F�߂�Ɛ����|����B�Ή����f�����BYM�Ђ͍���Ɍ��炸�X���̉������x���B�Ɛт��ނׂȂ邩�ȁA�ł���B

�@���{�̐����A�̔��̕i���̋Z�p�I�ȉۑ肪�������邱�̍��B�w�ǂ̊�Ƃ͌����Ĉ����Ȃ��Ǝv�����A�ǂ��ł��Ă���Ǝ������邪�A����ɑΉ��ł��Ȃ��Ƃ���͂����ƌ������������邾�낤�A����ȋC�����邱�̍��ł���B

![]()

2013�N11��22���@�畆���o�̂��b�u�_�C�\�[�v

�@����A�Ȃ̔������ɂ��������_�C�\�[�ɍs������A���̕@���Ȃɂ��Ⴂ���@�m�����B�L���Ȃ��B

�@�_�C�\�[�ɂ͈������̂������Đ��N�O�܂ł͂悭���p���Ă������A�Ɠ��̏L�������Ă����̂ŁA����ɁA�A�W�A�̓��{�ɋ����I�ȍ��X�̐��Y�i���肾�����̂ŁA�s���Ȃ��Ȃ��Ă����B�L���͂����炭�v���X�`�b�N�̗��^�܂̂��̂��A�Ǝv���B�X�̑O��ʂ邾���ł��@���ǂ��ł����B

�@�ŁA����X�ɓ�������A�L�������Ȃ��B�i���̃^�O�����ĉ������AMade in Japan�����|�I�������B��Ђ̕��j�͕�����Ȃ��B�~��������A�@���x�̊m���������łȂ����Y���X�N������A�����͋����ȍ��Ƃւ̏���҂̌��C���������̂��A���{���Y�𑝂₵���̂��낤�ƁA����ɑz�����Ă���B�ƂĂ��ǂ����Ƃ��B���Ȃ��Ƃ����̏L���́A�A�����M�[�Ɏア���ɂ͐h���B�l�̌��N�Ɉ������w�i�𑽗p���镨�ւ̐����́A���ƂƂ��Ă��������Ăق����Ǝv���B������܂��AEU��REACH�K���Ɠ������A���Ƃ̋Z�p���x���̊m�ہA�܂�l�̕ی�̋����̂��߂̋Z�p���x���̍��x���A�͂����茾���ċZ�p��ǂ����A�ǂ����t�ł͋Z�p�����͂̔����A���̌��t�̕����K���B�Ȃɂ��A���{��Ƃ���������B

�@�s�������Ȃ��Ǝv���Ă����X�����܂ɂ͔`���Ă����Ȃ��ƁA���̒��̓����Ɍ�ꂻ�����B���łɌ����A���s�̈ꗬ�S�ݓX�ł��������ƖႦ��i�i�i�o�b�O�j���Ђǂ��L��������BMade

in Cxxx���B�ꗬ�ǂ���Ȃ̂ɏL�����`�F�b�N���Ȃ��̂��낤���B����Ƃ��A�S���҂̊��o���݂��Ă���̂��낤���B���܁u�͂��v�̐H�i��\�����Ɠ����悤�ȁu�R�X�g�_�E���̈��K�p�v��z��������B�i���Ȃ��˂��B���܂�Ђǂ��L���̂��̂��ƒ����ɃS�~���s���ɂ���B

![]()

2013�N11��20���@�X�}�z�̌̏�

�@��T���j���ɃX�}�z�����삵�Ȃ��Ȃ����B�ǂ����n�[�h�̌̏�B���X���o���������̂ŗ��������J�X��Ԃ�docomo�ɔ�э��݁A�̏�f�f�A�C���˗��A��@����B���ꂾ����2���Ԃ��������B�˗����邾���ł��p���[���v��B

�@����C�������ł����̂Ŏ��ɍs�����B�C������͊��������A������T�ԁA�p�\�R����Ƃ̈ꕔ�Ɏg���Ă����̂ŁA��@�ł͕s����������������ň��S�ł����B��������ԁA�{�������Ԃ��|���Ăقڌ��ɖ߂����Bdocomo�T�[�o�[�ɁA�d�b���ƁA����ɃJ�����_�[�E�������₳��Ă���A����ɂ͂����Ԃ�Ə�����B

�@�̏ጴ�����ACPU���ڊ�Ղ̕s�ǁB�\�z�ʂ肾���A�p�\�R����g�ѓd�b�ł�CPU�̏���o���������Ƃ��Ȃ��B�����Ă��A�X�g���[�W�W�ł���������A����̌̏�ɂ͋������B�i���ɂ͂��邳��P�Ђ̂��̂����ɁA���X�ł���B��͂�K���P�[�݂����Ɋ��ŁA�������̏�̑Ή����f�����ł�����[�����K�v���Ǝv���B�l���l�X�Ȑݒ�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł́A���Ԃ�5�����Ƃ�A���蓊�������Ȃ邾�낤�B�֗����ƁA�̏�X�N�Ƃ̔�r�ł́A�֗������]���ɂ��邩������Ȃ��B�����ƊȒP�Ŏg���₷���X�}�z���ق����A�ƒɊ��B�A�v���ƃf�[�^�Ƃ��N���E�h������i�M���ł���l�b�g��̃T�[�o�[�ɒu���j�K�v������̂��낤�B�u���M�v�́u2012�N12��14���@���w�����Ǘ��͓���@�|�@����PUC�̎���Ɂv�ŏ����Ă��邪�A�w�R���s���[�^�[�̕s�@�����ɂ������C�͂�60����Ƃ���Ȃ��Ȃ�܂��B�X�}�z�͂܂����P�ł��Ă���悤�ł����A�܂��܂��I�u�@�B���l�ɍ��킹�鎞��Ɂv�������Ăق������̂ł��B�x������ɂ��X�}�z�ŋN�����Ă��܂����B

![]()

2013�N11��17���@����

�@���q���q������A11��8���ɖS���Ȃ����B�����܂����w�Z�ɓ���O�A1955�N�i���a30�N�j���������낤���A�����D���ʼn䂪�Ƃʼn������Ɛ����ĉ̂��Ă����B���̍��̓��W�I�����Ȃ��A���R�[�h���A�^���@��������������A�ǂ��Ŋo�����̂��낤�B���q����͎���肨�悻10�Ώ�B��������10�N�o�Ƃ��̐����狎�邱�ƂɂȂ�̂��낤���A�ŋߐg���A�e�ʁA�����l���]��ɐڂ���Ƃ���Ȃ��Ƃ��l����悤�ɂȂ����B

�@�b�͕ς�邪�A���̎����Ɠ������A�䂪�Ƃ̐ݔ��⓹��̔N��C�ɂȂ邱�낾�B�l�̎����͕���80�N�O�ゾ���ǁA�d�����i�Ȃǂ�10�N����20�N�B�p�\�R����g�т͂Ђǂ����̂ŁA3�N����5�N�B

�@���̉ƂɈڂ�Z��ŗ��N�Ŋ�20�N�ɂȂ�B�ŏ����t�т��Ă��āA�����ǂ������Ă��ꂽ�����킪�Ƃ��Ƃ��̏Ⴕ���B���͉��Ƃ��o�邪�g�[���ł��Ȃ��B���N�O�A�R���g���[���X�C�b�`�̃p�l�����j�ꂽ�B�C�����i�̍ɂ��Ȃ��Ƃ����̂ŁA�u�X�C�b�`�����̂��߂ɋ�����S�̂�������Ȃǂł��Ȃ��B�v�ƁA�����e�i���X��Ђ��������A���K�X�S�̂��������Ă�����čŌ��1�̃X�C�b�`�{�b�N�X����ɓ���Č��������B����́A�����𑗂�H�����j�����Ă���Ƃ̂��ƂŁA�������ɂ�����߂��B���ώ�����2�{�قǓ����Ă��ꂽ�̂����犴�ӂ��ׂ����낤�B�������[�X�_������B�������Ƃ̔�r�ł́A�������{�ێ�_���10�N�Ԃ̌��ς��������Ǝ���[�X�̕��������B10�N��̓��[�X�̔N����Ŕ�����肵���I�������Ȃ����A�܂��d���Ȃ����낤�B���̎���������̂�����B�������S���ۏ̑�炵���̂����A10�N�ȏ�̃��[�X�_��͂Ȃ����A�ǂ���10�N�ȍ~�̏C�����Ȃ������炵���B10�N��͍X��30���~���x�̔�p�������邪�A�d�����Ȃ��B

�@���N�́A������ȊO�ł��A���łɁA�R�[�q�[���[�J�[�Ɛ�@���������B�v�����͉߂��Ă���B����ɁA�|���@�̈�͌̏ᒆ�A���ъ�͂����̃e�t�������͂��͂��Ő���������������Ȃ��Ă���̂Ŕ��������\��B�d�����u���V�͓����d�r�̗e�ʂ��ɒ[�Ɍ�����1���Ǝ����Ȃ��B�ƂƓ����Ɏ��t�����G�A�R��2����\�͂������Ă���B2�K�̃g�C���̐��������̋���ǂ��Ȃ��B����ȊO�ɂ��A���R�Ԃ�e���r�A�p�\�R���ȂǂȂǂ�������T���Ă���B����20�N�قǍl����ƁA1�A2��̑�����ւ��A�����������K�v���낤�B

�@�ݔ���d�C���i�́A��ʂ̉ƒ�ł��A�����ƕi�����x���ɉ����ĕێ��Ɣ���������̌v�オ�K�v�ŁA���͈ꉞ�V�㎑���̒��ŗ\��͂��Ă��邪�A�Ώەi����������̂ŁA���������邩�ǂ�����s���ɂȂ�B����20�N�قǁA�����v��ɊԈႢ���Ȃ���悢���ƋC�ɂȂ�B

�@���łɌ����A���������������}���ăR���N���[�g���̗��������O����邪�A���̕ێ��p���Ȃ��Ƃ̕��Ȃ���Ă���B���ɍ������H�̌טH���Ȃǂ͎s�����ɊǗ����ڂ��Ă���̂ōX�Ɍ������A�Ƃ̘b�ł���B�������������������ݔ��Ȃ莑�Y�Ȃ����ɓ��ꂽ���ɁA���N�̕ێ��A�����ɉ������X�V���p�ӂ��Ă��Ȃ��������Ƃɂ͋��������B�l�ł���A�Ⴆ�ΉƂ��A���̕ێ痿�A���t�H�[����ȂǗ\�肷��͓̂�����O�̂��Ƃ��낤�ɁB��ЊQ�Ȃǂ�����A�b�͕ʂ����A����ł��A���Ƃ��ł�����x�ɂ͍l���Ă���Ǝv���̂ɁB

�@![]()

2013�N10��14���@�������A�܂�����

�@���~��|�����Ă���ƁA�ق���݂����Ȃ��̂�����A�|���@�ŋz����낤�Ƃ���ƁA�����B�܂�����A�������̓o��B�V�����Œ�ɒǂ��o�������A�ǂ�������荞�ނ̂��B�̂̉Ƃ��v���o������B�ʐ^���B��̂��݂��A�G�ɂ��悤�Ƃ������������B���܂�C�������ǂ����̂łȂ�����C����������Ȃ��B��߂��B

![]()

2013�N9��27���@���R

�@�������C��ɂȂ��Ă��ȂƁA�U���ɂƗ��R���������B9��16���ɑ䕗18���̔�Q�������R�A���ꂩ��11���ځB��Q�̏�������������B�ޗǐ�����R�A�{���ɏ�芷���č��㗒�R�w�ցB�����������҂��Ă����̂ɐ^�Ă̂悤�ȏ����������B�����A���j���Ȃ̂Ɋό��q�����Ă���B���Đl�A�����l�A����A�W�A�l�̗l�X�Ȍ��t����ь����Ă����B��w�������Z����������Ȃ��C�w���s�Ƃ��v����W�c������B�����Ȃ̂ɕs�v�c�Ȍ��i�������B

�@�傫�ȑ䕗��Q�������R�͂��̍��Ղ��w�ǖ��������B�n������n�������V���̃g�C���͏C�����ł���A���x���H�����������Ƃ�����u���E���R�@���v���܂��H���̎肪�����Ă����B10��2������ĊJ�Ƃ̂��m�点�������ɓ\���Ă������B�j��̐��������肪����A������܂����������B

�@���R�̕����̐v���������Ă��Â����{�l�̋Εׂ��Ƃ��������C�̋����Ƃ������A�����悤�ȋC�������B���b�́u����Ƃ��肬�肷�v�̘b�ł͂Ȃ����A�����Ƌx�ݖ������������āA���₩�ɐ������̊m�ۂ��s���B����������Y��ɁA�ł���B�ŋ߂̂͂�茾�t�ł́u���E���E�āE�ȁE���v�i�����j���_���낤�B�܂�ʼn��������������悤�ɂ��X�̐l�B�͊ό��q��ɂ��Ă���B

�@���Ƃ��b�Ƃ��Ă͏����Ⴄ��������Ȃ����A�A�����J�̃O�����h�L���j�I������̒��߂ƈ��h�̑�ϕ�̒��߂Ƃǂ��炪�D�����A�Ƃ���ꂽ��A��ϕ�̒��߁A�Ǝ��͓�����B����Ȃ��Ƃ������̗��R�Ŏv���Ă����B�K�͓I�ɂ̓O�����h�L���j�I����������Ȃ����A��ϕ�ɂ͐l�̉c�݂��������邩��ł���B�O�֎R�Ɠ��֎R�̂킸���̕��̒��œ��{�l�͓c�����k���ĊX���������B���h�̎R���݂ƁA�����Ƌ�C�ƂɌb�܂ꂽ���炾�낤�����ɖL���Ȑ����𑗂��Ă���B���̋Εׂ����ǂ��A�Ƃ��Â��v���B

�@

�@

![]()

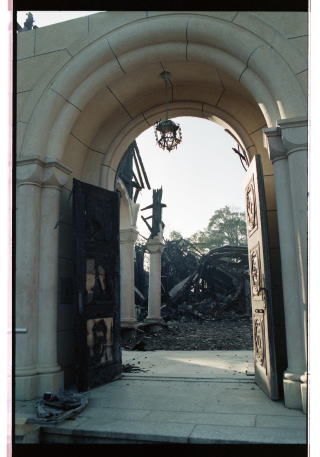

2013�N9��24���@�⍑�i2013�N8��12���K��j

�@2013�N8�����~�̋A�ȓr���A���쉷���ŏh���B�����A����߂��Ċ⍑�A�ёы����������B1987�N�ȗ��A36�N�Ԃ�ł���B�ёы��̒��ԏ�ɎԂ��~�߁A�ёы�����A���[�v�E�F�[�A�⍑���ւƌ��������B�Ђǂ����������B

�@2005�N���E���Ŕj�����C�����Ă��珉�߂Č����ёы��͑��ς�炸�������B������ёы����Ԃ���ѐ�z���Ɍ����⍑���̒��߂͉��Ƃ������Ȃ��B�ѐ�͐��ݐ������₩�ȗ���ŁA�q�������A��҂�������V�т����Ă����B

�@�L���ȃA�[�`�����������������Ɠn��A�g�����������[�v�E�F�[�R�[�w�Ɍ������B�������ŁA�����̕����Ɛ��ɋY���q�������������܂������炢�������B���[�v�E�F�[���猩��ѐ�A�ёы��Ɗ⍑�̊X���܂������������B

�@���[�v�E�F�[�R���w����15���قǂ��낤���A�����̓o�������Ă���ցB���a37�N�ɊO�ϕ������ꂽ���邾�Ƃ����A��r�I����������B�V��t�ŏ�K�܂œo��Ɨ����������ʂ��āA�ꑧ�B���߂��ǂ��B�������璭�߂��Ƌ��ƊX���������B

�@���܂�̏����Ŕ�ꂽ�̂ŁA������邱�Ƃ͎~�߂ɂ������A�������G�߂ɂ��������������X�B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2013�N9��13��(2)�@������

�@�����i11���j�A�Q�Ă���ƍȂ��u�Ȃɂ�����I�I�v�Ƃ���Ă����B�����ڂ�������Ȃ��猩��ƁA�L�b�`���̋��Ƀ������������B�|���@�ƁA�E���܂ƁA�V�������g���ĉ��Ƃ������B�|���@�ɋz�����̂��A�L�b�`���̔����J���ē��������̂������������̂��A����������C����C����������Ȃ��B��肠�����A�����͎��܂����B

�@�a����ˌ��Ẳ䂪�Ƃł͂��邪�A���������錄�Ԃ͖����͂��ł��邪�s�v�c�Ȃ��Ƃɋ����̂ł���B�i���o�H�͕s���B���̉ƂɈ����z����20�N�A�S�L�u���͐��x���������B���̓s�x�����Ԃ�z�C�z�C�Ȃǂ����p���đގ������B����͂ǂ����悤���A�Ă��Ȃ��B

�@�Ō�ɉƂŃ������������̂́A���Ԃ�ł͂Ȃ����Ǝv���B���Z���̍��A50�N�O���B���т��ѕ��C���䏊�̔���ɂ҂����肭�����Ă����B���ɂ͕߂��˂ɒׂ���Ă������Ƃ�����B��͎ցA�g�J�Q�A�����ނ���������������A�傫�Ȑ��Ŏ��������ĂB�������������W�������B���ꂩ��A�������Ƃ��Ȃ������B�ŋߒ�Ƀg�J�Q�͏o�Ă���B���ɁA������A�Ƃ̒��Ƀ��������N���������B

�@�������͎�{��Ǝ�Ƃ������āA�Ƃ������̂��A�ƕ����Ă����B�����ĎE���قǂ̂��̂ł͂Ȃ��A����H�ׂ�̂ŋ������ׂ������Ȃ̂��낤���A�ߑ�I�ȃL�b�`���V�X�e���̉䂪�ƁA�Ƃ̒��ɂ͍���Ȃ��B����ɂ��܂�C�������悢�`�ł͂Ȃ��B�ʐ^���B��C�ɂ��Ȃ�Ȃ������B�����A�E�B�L�y�f�B�A���j�z���������̍���ǂނƁA���ɂ���Ă͐�Ŋ뜜��Ɏw�肵�Ă���B����Ȃɂ������Ă����̂��A�ƍ��X�Ȃ�������Ă��܂����B

![]()

2013�N9��13���@���쉷��i2013�N8��11��-12���K��j

�@���~�͎ԂŋA�Ȃ����B�Ⴂ���͈���ŋ�B�܂Ō����������A�ŋ߂͈ꔑ���邪�����B����͊⍑���������āA���쉷��ňꔑ�̌v��ɂ����B�������ɁA���~�ɊJ���Ă���h�����Ȃ��A�܂��āA���N�͑�J�ŒØa��┋�ɂ͑ʖڂ��Ǝv���Ă����̂ŁA�y�V�œ��쉷��̖F�R���Ƃ����h��T�����Ă��B

�@�������H�̂Ђǂ��a�ŁA���ړ��쉷��Ɍ������͂߂ɂȂ����B���쉷��́u���R�̉����~�v�Ƃ���B�c���̒��̉���h�B�����s���������t�̗R���ł͊J���͓V���N�ԁi16���I�j�炵���B�S����7�����B�����͂��~�ł��̏�A���j���Ƃ������Ƃ�����A�ߗׂ���̊O���q�����������B�������́A�����Ă����C�ɓ����Ă���H��������̂����A�O���q�ƈꏏ�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA����͐H�����ɂ��邱�Ƃɂ����B

�@�L�����h�Ȓ���𒆐S�ɕ������z�u����A�t�����g������ʂ��ĕ����ɓ���B�r�ɂ͌�Q��āA���̏���n�O���g���{����ь����Ă���B��������͒���̎҂Ƃ͕ʂ̒r�������A�����m��Ȃ��傫�Ȓ��i�S�C�T�M�A�炵���j���r�̋����˂���ċ���B

�@�����A�U���ɏh���ӂ�������B�h�̑O�𗬂�Ă���A�V�������������ꂽ��s��i�₶����j��������A���쉷���t�Ɍ������A�����ł܂��܂��Ă���R�c���{�����߂�������Ė߂����B�R�c���ɂ͑���������A���͊ό��|�C���g����낤�Ɠw�͂��Ă���l�q�B���C�g�A�b�v�p�ɂ����������Џ@�|�̍s������������ݒu����Ă���B����Y�킾�낤�B�����Ă�����30���B���͂��т�Ă���A�Ǝv�����B����͂قǂ悭�A���̏h�̑���͓c�ɂɂ��Ă͗��h���B���̒��ɂۂ�ƗN���o������̒��ł���B�c�ɂ͓c�ɂŁA����ŏZ�ނɂ͗ǂ����A�O���ʼn�����y���ޏZ���ɂ͂��肪�����Ǝv���̂����A�ό��ⓒ���Ƃ��Ă͂Ȃɂ��������Ă���ȂƎv���B��������́u�̂͂܂��h�������āA�悩�����̂ł����v�ƌ������B���́A�����Ƃ����A�ƂԂ₢���B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2013�N9��6���@���z�@�i2013�N8��16��-17���K��j

�@���z�@�͂S�x�ڂ��낤���B�O��͂P�X�X�R�N�A��̎P���̏j���B���̑O�ɍȂƂP�Q��A����ɁA����B�X�͂����Ԃ�ƕς�����B�����X�����Ԃ��ʂ�A�Ҕn�Ԃ��ʂ�B�w�O����ӌɂȂ���u���̒؊X���v�Ƃ����̂��낤���A�����ɓy�Y��������t�̒ʂ�A�l�ň�t�B�����l�A�؍��l�Ǝv����c�̂���������t�ɍL�����ĕ������A�吺�Řb������B���ӌΎ��ӂ����{�l��蒆���E�؍��l���������炢�B�܂��A���{��͓ǂ߂Ȃ����낤���A���{�̃}�i�[�͒m��Ȃ��̂��낤���A���������Ŏʐ^�B�e�����邪�A�B��l�A�ʂ�l�A����t�ɍL����B�ʂ蔲���悤�Ƃ�����A��������łȂ��A�ӂ�łȂ��B�X���A�Ԃ����Ă��m���炾�B

�@���ӌł͌Ζʏ�Ɍ������Đ����Ă���Ɋ�肩����ʐ^���B��B���{�l�͍Ȃ��Ƃ������Ă����Ȃ��Ƃ���͉��ƂȂ��������Ă��邪�A�ނ�͖��ڒ��ł���B�a���̗��ق̖傪�Ȃ���ɁA�p���Ȃ��̂ɓ��X�Ɠ����Ă����B���s�ł��A�F���ł��A���ɕ{�ł��o�����Ă������Ƃ����A�����l�E�؍��l�̖��x��������������̓��z�@�ł͍X�ɖڂɗ]�����B���{�l�̗��s�q������ɋ߂���ԂɂȂ����̂��܂����������̂ł���B

�@�Q�O�N�O�́A�����Z�����Ƌ��ӌ̉���i���̓��j�ɓ���A�̂�т�ƎR�X�߂����̂����A���͂ǂ��Ȃ̂��낤���B���₩��O�̌i�F��������悤�ɂȂ��Ă���悤�ɂ͌����Ȃ������B�ǂ����ډB��������悤�������B����ɁA�����͂��������ɒn���̐l�悤�̉����������A�l�����Ȃ��A�������ƕ��������A���̗ǂ��͂ǂ��Ȃ����̂��낤�B

�@�Ƃ͂����Ă��A���Ȃ�̏ꏊ�ɓ��z�@�Ƃ��Ă̗ǂ����c���Ă����B���ɁA���ӌ܂ł̐쉈���̓��A�X�e���h�O���X���p�ٕt�߁A�h��������⍂��ɂ���z�e���t�߂͂��ꂼ�R�z�@�������B���ɓ��𐂂�Ă����A�ҏ��̒��ŏH��U���ԂƂ�ځA�����A����ɗR�z�x�B���Ȏ��R�̌i�F�������B�l�̏��Ȃ������ɂ������ƕ��������Ǝv���B

�@�h�́u�l�G�ʃz�e���@���z�@�ʑ��v�B�ˌ������i�Ƃ����Ă��A�s�������Ƃ��Ȃ����j�����������̓o�蓹�̓r���ɂ���B�y�X�œ����\��B���̂��߁A�[�H�𗊂߂Ȃ������B�[�H�̓��X�g����������\�A���ӌ܂œk�����悻30���̉��蓹������B��䂪����n�߂��c�ށA�X��A�R�z�x�͂��ߎR�X�̕��i�ƁA�ƂĂ����߂̗ǂ��Ƃ��낾�����B���āA�ƁA�ʐ^���B�낤�Ƃ���A���������ז��ɂȂ�͓̂d���̑����B�ҏW���Ď�菜�������Ȃ�قǑ����̂͋����߂ł͂��邪�B

�@�����͋��ӌ̒����߂��B�ό��q����߂Ēʂ�قǎ���ꂪ�ǂ��B�n�엿���̃R�[�X�B�ƂĂ������������A���̃��x���ɂ��Ă͈����B���т����������B

�@�����A�R�z�@�X�e���h�O���X���p����K�ꂽ�B�ׂ̋���̃X�e���h�O���X��ʂ��A���z�̖����肪�Y�킾�����B���������g���Ă��������ٗ������A�X�e���h�O���X�ɋ���������l�͐��E�߂̂Ƃ���B����̕��i���܂��A�c�ɂ̌i�F�łƂĂ��Ȃ��ށB

�@���̌����ȊX��ʂ�͕ʂƂ��āA�܂���x������蓒�z�@������������A�����Ԃ�́A�[���ƍ~��o�������ȉJ�ɁA����o����f�O�����R�z�x�̍ă`�������W�����Ă݂������̂��B

![�R�z�@�w�O����R�z�x��]��](DSC06218.jpg) �@

�@ �@

�@

![]()

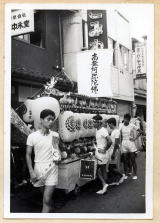

2013�N8��25���@�l�g�i2013�N8��13��-14���K��j

�@���������Ă̍��A�A�Ȃ����������v�w�͕��U��3�l�ŁA�����A�{��A�������̗������A�����ւ̓r�����łɕ�ꂩ�������l�g�̂��鉷��h�ɔ�э��B���فuN�v�������B�����̂��Ƃ��͂�����Ƃ͊o���Ă��Ȃ����A������ɖʂ������h�ȏh�ŁA�c�����A�����l���K�ꂽ�R������h�ł���A������ǂ��A�H�ו��ɂ��邳����ł��A���������H������i��i�����������^�і�����Ă����B�Ƃ�킯�A���H�ɏo�Ă���18�i�قǂ̗����̗ʂƂ��������Ƃɋ����Ă����B

�@���ꂩ�炨�悻30�N�B��̎�������I���A�Ăт��~�ŋA�Ȃ����@��ɁA�������v�w�͍ēx�l�g�����K�ꂽ�B�́A���o�r�W�l�X��30�N����Ƃ̎������Ƃ̋L����ǂ��Ƃ����邪�A�܂��ɂ����������B���فuN�v�ɂ́A�]�ƈ��̐l���Ɖ���̗ǂ��ȊO�ɂ́A���̍��̊��S�͓����Ȃ������B�������A���قƂ����ǂ����ʂɂ��Ă�����A30�N�������Ȃ̂��낤�ȁA�قǂ悫����̔��G��ɐZ��Ȃ��炻���l���Ă��܂����B

�@30�N�O�͒P�ɏh���肽�����́A�l�g���ό�����킯�ł��Ȃ������̂����A����͎Ԃ��h�ɒu����3�A4���ԕ����Ă݂��B���فuN�v�̑O�̒b�艮���ʂ�ł́A���H����b�艮�̕��i��������B�݂��E���傤�䑠���y�����B���������āA���ܐ�S���̎n���w�A�l�g����w�ɂ��Ȃ��Ă��闧�h��JR�l�g�w�B�w�O�ɂ͐l�g���͂������炭�莞�v������A���傤��10������������₩�Ȏ��v�̑O�ł͑����������m�̊i�D�����Ď��v�̉��ɍ��킹�ĕ����Ă��邨������B�z�[���ɉ����ĕ����A�Α���̋@�ɂ�����ASL�����邽�߂̏ꏊ������A���֏�A���ԏ���Y��ɐ�������Ă���B����܂łɌ����ό��n�̉w�{�݂̒��ł͍ō��̂ł��������B

�@�l�g�i����j�w�����䈢�h�_���B���h�Ȑ_�Ђ��B��O�ɂ͂܂��@�̉Ԃ��炢�Ă����B�w�ő���U��グ�Ă����������A���肵�Ă����ɂ��o�ꂵ���B�����ɂ��镶�����ɂ͂Ђ傤����Ȏ��q���Ȃǂ���A�y�����B

�@�l�g����n��A�A���Ƒ������ڂɁA���܂�̏����Ŋ��オ���Ă����������͏Ē����i�@�����j�Ɉ�x�݂����߂��B�H�ꌩ�w�𗊂ނƂ�������l�̂��߂Ɉē��̐l�������B�H��ē��̂��ƁA�������R�ȕ����ŁA�����ł��������Ă��Ȃ��Ƃ����Ē����r�������߁A�l�g����j���ցB���ł͌����Ȃ��Ƃ�����߂����n������\�����܂��܌W���̐������A�h�ɖ߂�B

�@�h�ɂ�30�N�O�̊��S�͂Ȃ��������A���͊撣���Ă���悤�Ɍ������B�ό����Â��肪�i��ł��邪�A����A���������ʂ肩��w�O�܂ł̒ʂ�ɂ͋Ƃ������A�ό��X�|�b�g���_�݂��Z�܂肪�Ȃ��悤�Ɍ�����Ɠ����ɁA�V�����{�݂Ɛ̂Ȃ���̎{�݂Ƃ̃A���o�����X�����ڗ����Ă���B�ɂ����A�ł��A���̂����܂��s�������B���x�͐���A�C�悢�����ɁA���ܐ�S���ƁASL�ƁA�b�艮�̂Ƃ�Ă�̉����Ȃ���A�����āA�ł��������ŗV�тȂ���A�����Ȉ����������肵�����A�Ǝv���B�����A�u�l�g�v�B

�i�ʐ^�F���ɁA�h���璭�߂鋅����Ɛl�g����G�l�g�w�O���炭�莞�v�Ɨx�镐�m�G���������ʂ�G���������ʂ�ɖʂ����b�艮����̓X��F�䈢�h�_�ЁG�_�Ћ����ɂ��镶�����̂Ђ傤����Ȏ��q���j

![]()

2013�N7��28���@���͌��i2013�N6��8���j

�@�@6���ɏo���𗘗p���āA�ȂƑ҂����킹���͌��Ɉꔑ�����B���l�n�q�����������ŁA��̑O�̏�����ǂނƗǂ��o�Ă���B�ǂ�Ȓ����m�肽���đI�B

�@���͌��w���痷�ق܂Œn�}�セ��قǂ̋����ł͂Ȃ������̂ŁA�����o�������A�����Ə���B�~�J�ɓ������̂ɂ��̓��͋����������B�̗͕s���̐g�ɂ͑���������B�w�߂��A���h�����Ȃɂ��̉�����������X�i�E�G�X�g�j�Ɋ��A���H����x�݁B

�@�Ăѕ����o���Ă��炭����ƉE��ɗ��h�Ȑ_�Ђ��������̂Ŋ�����B���_���Ƃ����B���_���͂��̏����Ȓ��ɂ��Ă͗��h���B�R���͌Â��V�q�V�c�̌��ɑk��Ƃ���B�����̓�́A����S�\�N�A������P�T�A�U���������ŁA��C����B�������H���u�Ă��Ƃ���Ɏ���S�N�̋�ǂ�����A����23�N�̑䕗�Ŏ}�܂ꂵ�藎�Ƃ��ꂽ�Ƃ������A������܂���C�ɖ����Ă���B

�@���Ƀl�b�g�K�C�h�Œm�������ڂ�����p����K�ꂽ�B���Ԝ\���̊G�𒆐S�ɓW�����Ă���l�̔��p�فB���ђ��������ْ����G�ɂ��čw�����i�����܂ߍ��ؒ��J�ɋ����Ă��ꂽ�B���Ԝ\���ɍ��ꍞ��ł���l�ɂ͌����������邾�낤�B�܂��A����قǂł��Ȃ����ɂ́A���̂�₩�яL�����p�قƁA�������т́A�����Ƌ��̊����Ǝv���L���Ɋ����͔��������B�܂�3���ɑ��Ԝ\���W�i���j�Ō���������Ղ茩�Ă������ׂł�����B

�@���p�ق���A���͌����w�Z��ʂ�߂��悤�Ƃ���ƍL���^���ꂩ�炽������̐��k�̌��C�Ȑ�����������B�{�[���V�сA���������A�W�����O���W���A�Ԃ牺����A��l�ŗV��ł���q�B�ǂ��Ȃ��w�Z�͗ǂ��B���̒��ɂ��Ă͂�������̎q�������A���C�������B

�@���ɁA���������Y�L�O���B�R�O�O�_�ȏ�̑S����Ɛ����e�B�Ȃɂ����W�I���}�E�S���͌^���ǂ��B���C���̃W�I���}�ɂ́u�E�l�����v���ݒ肳��Ă��āA���̒T���̃N�C�Y������B�ǂ��l�����B��������̃W�I���}�����Ă������A�������荞�ނ��Ƃ������Ă��A�h���}��A�܂��Čl�̃X�g�[���[���e�[�}�ɂ������̂��������Ƃ��Ȃ��B���ٌ��ŋi�����̗��p���ł���B�g�����A�������x�߂��B����ɂ��Ă��A���̏ꏊ���킩��ɂ����B���̒��ɂ͊ό��ē��̌f�������Ȃ��B

�@���܂��ꂽ�̂ŏ��w�Z�O����o�X�ɏ�艜���͌��A�I�_�܂ōs���Ă݂��B�쉈������B���炭����Ɛ�̍���̂��������ɉ����˂������ē������o�Ă���B���͌��̌ꌹ���낤���B�������̃p�C�v���쉈���ɑ����Ă���B���̗��قɋ�������̂��������B

�@�o�X�I�_�t�߂͗��Z���ėǂ��B���وȊO�Ȃɂ��Ȃ��Ƃ���B�o�X�₩�班���⓹��o��A�𖡂���Ă���Əh���q�ƊԈႦ���̂��낤�h���̐l���u�悤�����v�ƁA������}�������Đ����|���Ă����B�u���܂�܂����v�ƒf�����B��������Z���𖡂킢�����Ԃ��A����Ă����o�X�Ő܂�Ԃ��A�������͌����p����K�ꂽ�B�������攌�̊G��𒆐S�ɓ��͌��䂩��̍�i���W�����Ă���B

�@���͌����p�ق�������Ė��t����������܂ł̉���B�������痷�ق܂ł̋}�ȏ���͊������B�䂪����쉮�����B�u�ق���̉������t�����ł���܂���v�ƒ�������͂����߂Ă��ꂽ���A����Ŋ������������͍s���C�ɂȂ�Ȃ������B���߂đ���}���ł�����悢�̂ɁB���͊|�������B�Â�����̏h�Ō���̌����������Ă���B����𑼂̏h�ɑ݂����Ƃł����Ă���炵���B�Ƃ����ꉷ��͂�����肵�Ă��Đl�����Ȃ��̂��x�߂邱�Ƃ��ł����B�c�O�Ȃ��Ƃɕ�������̓W�]�͗ǂ��Ȃ��B

�@�����A�V�����ɏ�閘�̊Ԃ��l�ԍ�����p����K�ꂽ�B�Ȃ��Ȃ����h�Ȕ��p�E�H�|�i��W�����Ă��Ċy���߂�B���ٗ��͍������A�Ō�ɗL���l�̍�̗��h�Ȃ����q�Ŗ���������������B�Ȃ͍א������������b�̂����q���A���͏����傫������Ɗ��������O�֚��̂�I�B���ꂼ�ꐔ�\���~�Ɛ��S�~�Ƃ̉��i���\������Ă���B�ƂĂ��ْ��������A�������I���Ɠ_�ĂĂ��ꂽ��������̂����q�̊��o�łЂ傢�Ǝ����グ�ĉ�����̂ɂ͋������B

�@����ɂ��Ă��A���l�n�q���������Â����͂ǂ��Ɍ������̂��낤���B���܂�ɂ���������̗��ق��������сA�p�Ƃ������ق����������W���Ă���B��ʗʂɌ��������H���Ȃ��B�⓹�������̂ɂ����������Ȃ��B���̖ʐς�A���������͎̂d�����Ȃ����A����Ɍ��������Â��肪�K�v�Ȃ̂��낤�B���͌��Ɍ��炸�A�����Ă��̉��ł����v���Ă��܂��B���������Ȃ���̓��͌��������B

�@

�@

![]()

2013�N7��27���@�M�C�E�l�����i2013�N7��26�����s����j

�@�̕���猩�����s�������A���ό��B���s����A�ѐD�ꐴ���o�E�剉�́u�M�C�E�l�����v�B�o���҂��t�،\��Y�͎��̐e�ʁA���������s����������ƁA�ȂƏo�����܂����B��ҁA�u�������ւ��v�̖��O�����͒m���Ă����A���̍�i�ɂ��Ă͒m�������B��肠�����l�b�g�Œ��ׂ܂����B����ɍ���̔z���ɂ��Ă��B�����ł́A�����̕]���͏����āi�܂�������������j�A���o���̂��������Љ�܂��傤�B

�@�J��O������ɏW�܂����ϋq�͖w�ǂ�20��̏����B�܂�̓W���j�[�Y�t�@���A�˒ˏˑ��iA.B.C-Z�j�i���ɂ͂��̐l�N���AA.B.C-Z���āA���̂��Ƃ�炳���ς蕪����Ȃ��̂ł����j�t�@���Ȃ̂ł��傤���A�ŏ��́u�т�����v�ł��B�N�z�҂͎��������܂߂Đ��l�قǁB�ł��A�����t�،\��Y�̎ŋ����������̂ł��B

�@�Ȃ͑S�Ďw�肾���A3���O�ɗ\�����͂��łɒx���i������O���j�A��K�ȁA��K�Ȃ͖��ȁB�O�K�Ȃ̂�����B�ŁA�l�b�g�Œ��ׂ��Ō�Ȃ�2�Ȃ����̗��\��B����͐����������B����͋}���z�őO�̐l�̓��͋C�ɂȂ�Ȃ��B���䂩��̋�������r�I�Z���̂Ŗ��҂̊�͉��Ƃ�������B�Ō�Ȃ����痧������Ă��C�ɂȂ�Ȃ��B���̈ꕔ����ɂȂ��Ă���̂ʼnו��͒u����B���邱�Ƃ��ł���B�֎q�̊Ԃ͋����̂ŋ������������B�ł��A�܂���x�͈�ԑO���A�e�Ȃ��ȂŌ��Ă݂������́B

�@�t�،\��Y�́A�������ɐV�����̖��e���B����E����ǂ��A���͒ʂ�A���ꖾ�āA�䎌�ԈႢ�Ȃ��B������O�Ȃ���䎌�̖_�ǂ݂ȂLj�ؖ����B����ɁA�����̓����A����E����A����̑O�㍶�E����t�ɓ������B�{���Ɍ��ėǂ������B���łɂ����͐V�����̕����q�����������́B

�@�I����y�����ŁA�{�l���o�Ă���̂�҂��Ă����̂ł����A����͂܂������u�˒ˏˑ��v�o�҂��̏��̎q��������苒�������ɌQ�����Ă���B�������͒p�����������Ȃ���ԑO�̕��ő҂����B���̂����W��̐l���u�˒ˏˑ����o�҂��ւ̈��A��v���[���g�̎��͂Ȃǂ͂���܂���̂ŋA���ĉ������v�ƌ����A���̎q�������A��n�߂��B���͂����邨����A�u�t�،\��Y���e�ʂ̎҂ň��A�������ċA�肽���̂ł����v�Ƃ����ƁA�y��������ֈē�����A��莟���ł���܂����B�y���֓���̂͏��߂ĂȂ���A����ɖ{�l�ɉ���̂��������A������オ��A�p���t���b�g�ɃT�C����Ⴄ���A�ꏏ�Ɏʐ^���B����E�E�Ƃ����Ă��A�̈ꏏ�ɗV�������A�������\�N�Ԃ�ɉ�����̂�����A���̕����ƂĂ��������A�A��͋߂��̎��i���ŐH�����āA�l���R�b�ɉԂ��炩�����A�{���ɏ[�������A����������t�̈���ł����B

�@

�@

![]()

2013�N6��1���@�ɐ��R�A�v���Ԃ�Ɂi2013�N5��31���j

�@�~�J�ɓ��������A�V�C���悢�̂łǂ��ɍs�������A�v���Ԃ�Ɉɐ��R�i�W��1,377m�j�ւł��A�ƍȂƈꏏ�ɏo�������B���ɂ�牽���ŎR�����͂��̐��N�T���Ă����B�Ƃ͂����Ă��A9���ڒ��ԏ�i�W��1,260m�j���炾����A�������������A���Ԃł͂Ȃ��B(*1)

�@���ԏ�̔��X���Y��ɂȂ��Ă����悤�����A�����ɂ͓��炸�A�����ɐ��V��������R���Ɍ������B�o�R�C�ƃX�g�b�N�͗p�ӂ����B�v���Ԃ肾����}�����͖����B�������Ԃƌi�F�ƕ����y���݂Ȃ�������B�j�����\�E�A�~���}�J�^�o�~�A���}�G���S�T�N�Ȃǂ��炢�Ă����B��������忂��Ă���B�����A�܂��Ԑ���Ƃ܂ł͂����Ȃ��悤���B���̍D���ȃt�E���i�O���i�C�t�E���j�͂ۂۂB�Z���g�E�\�E�Ƃ����̂��낤���A�����Ԃ�10�ւقǕt�����������W���Ă����B

�@����t�߂���͔��i�Ƙ[�̒�������Ō�����B����ŗ����������y���݁A���͓��V�����ւƉ���B�r���A�C�u�L�K�V�����낤���A���W���č炢�Ă���B7���A8�����̓V���c�P�\�E�̂��Ԕ��ɂȂ�Ƃ���B���̈ꕔ�͖ؓ��ɐ�������ĕ����₷���Ȃ��Ă����B���炭����ƁA���悯�l�b�g��������B���̕ӂ�����̐H�Q������̂��낤���B(*2)�R���Ńj�z���J���V�J���������Ƃ͂��邪�A���͂Ȃ��B�����A�A��̎R�̒����t�߂Ŏ��̐e�q���������A������������A�܂����G�ȋC�����ɂ��Ȃ����B

�@�ŏ��̃l�b�g�������Ƃ��납���≺�����Ƃ���ɏ��n������A�ď�ɂ͕��������Ƃ��Ȃ��^�̐��i�̂݁j�����邳���قǕ�������B�ǂ�Ȋ^�Ȃ̂��낤���B�ނ�̗��̋G�߂Ȃ̂��낤�B

�@�v���Ԃ�̎R�����͂���������J�⍘�ɂ̍Ĕ��ɂ��Ȃ炸�ǂ������B�̒��͑����C�����ȁB

(*1)�ɐ��R�ɂ��Ắu�ɐ��R�h���C�u�E�F�C�v���ڂ����B

(*2)�ɐ��R�̕ۑS�Ɋւ��Ắu�ɐ��R����тƂ̉��v��u�ɐ��R�l�C�`���[�l�b�g���[�N�v���ڂ����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2013�N5��10���@���R�̗��i2013�N5��8���j

�@���R�����ł��H�ׂɍs�������A�Əo�������܂ł͗ǂ��������A���j���B����ɘA�x�����B�w�ǂ̓X���܂��Ă����̂ł������������ɂ͏o���Ȃ������B���R�͎�ɓ~�ɏo�����Ă��邪�A���̎������܂��������B����قNJό��������A�K���l�͑����Ȃ��B���̓��͂��N���̑��A���l�̕�������ꂽ�B�����قȂǂ͂������x�����Ă���̂ŁA�̂�т�ƕ������������������A�̔������A�����Q���A�c�A���O�̐��c�A�R�̗A�ƁX�̒�Ⴊ�s���͂��Ă���Ԃ���B�S�~�̂Ȃ����B�������̉ƁX�Ƃ����ł̐������͂��炵���B�ɂ��ނ炭�́A�������芝�����̉Ƃ������Ă��邱�ƂŁA�₵���B�i����ɁA�킪�܂܂������A���j���������������������J���Ăق����B�j�����Ă���ƁA�Ƃ�����ڂ����ꂽ�B�Ȃɂ��̃e���r�̃��P�炵���A�����h�Z����w���������w�����̎q���������吺���グ�đ���܂���ă��n�[�T�����J�肩�����Ă������A���̑f�G�ȕ��i�͎g���������̂��낤�B���N�O�A�A�E�����ʼn䂪�Ƃɗ�������A��ĖK�ꂽ���A�u����ȏ��ɏZ�݂����v�Ƃۂ�ƌ��������Ƃ��v���o���B

�@���R�́A���E��Y�ƂȂ�O����ό��������A�h�A���݂₰��A�����ق���̔��싽���C�ɓ����Ă���B���̔��������i���ǂ̂悤�Ɉێ����Ă����̂��A�_�эs���ƕ����s���ƁA�����͓��{�́i�������A��������Ȃ����j������������ƍ��{���猩���������͂Ƃ��Ȃ���Γ���悤�ȋC������B���܂ł̂悤�ɂ��Ă����������̂悤�Ɋ������Ƃ�������̉Ƃ̌`�ɂȂ�A�y�Y�����I�Ȃ��̂��肪�����A�����́A�c���A�����������I�ɕێ炷��l�B�����Ȃ��Ȃ邾�낤�B�n���̐l�B�̕��ׂ͑�ςȂ��̂��낤�B�������������₵�A���ʂ̐��������A��������܂ł悢���玄�����͂����ƒ��߂����Ă��������A����������₩�ɂ���B����ȕ��i��`���Ă���B

�@�����͍������g�������A�A��͂̂�т荲�X�����z���B���t�߂Ƃ������狞�s���։������W���܂ł܂������炢�Ă����B���N��2���̔M�C���炱��5���܂Œ����Ԕ������������邱�Ƃ��ł������Ƃ͊������B

�@

�@ �@

�@

![]()

2013�N5��5���@�R�����U�P

�@����i5��4���j�͘A�x�����N�����R���ցB���N���̎������J���U�P�͎c�O�Ȃ���܂��ڂ݂������B���̊������I���A�g�������߂邱��A������T�Ԍキ�炢�����J���낤���B������J�����܂Ō��J����Ȃǂ̐��Ȍv�炢�͂ł��Ȃ��A���낤�ȁB�c�O�����A�{���̎d���ƁA���R�Ƃ̊ւ��̂��ƁA�d�����Ȃ��̂��낤�B����ł��A���ꂾ�����U�P����ԉɁA�Ɛŋ��i�������͎s���ł͂Ȃ����j���|���ĊǗ�����̂��낤����A���߂Ė��J�����܂Ō��J�ł��Ȃ����B�����āA�ł��邾���������J���Ăق����Ƃ��낾�B

�@�ŁA���߂ĖK�ꂽ�����\�L���A�o�������B�\���̍ō��z���r�܂���������̌����߂Ȃ����̈�o��ł������犾���������B��ɂ͍L�ꂪ�����āA���s�̒�����A��b�R������A��T���O��ɂ͐l�e���B���̊��ԁA�⒃�̃T�[�r�X������A���ٓ����Q�ł���ō��B�c�O�Ȃ��ƂɎ������͂��������Ŗ������𖡂�������B�U�P�����J�łȂ��������߂Ȃ̂��낤���\�z�����قǂɌ��w�҂������Ȃ��ėǂ������B

![]()

2013�N4��28���@���H�����ۑS�Z���^�[�̓��I

�@TV�����s�V���̋L���i�����j�ɍڂ��Ă����̂ŁA���j�����Ƃ����̂ɒ��H�����ۑS�Z���^�[�֏o�������B�i��ʌ��J�̏��������j���s�w�A�o���e�B�O�̎s�o�X�◯������V���g���o�X�i100�~�ŏ��܂��j�ɏ��B���łɁA3��ȏ�̐l�A�����炭4�A5�S�l�̗������A�v���̊O�A�Ƃ����Ă�30���قǑ҂������낤���A��r�I�����ɏ�ꂽ�B�w�S��120���[�g���ɋy�ԓ��I�Ɖ��������𗘗p���������炬�L������J�x�Ƃ��邪�A�܂��Ɉ����������B�ʐ^�ɎB�낤�Ƃ��邪�A�����̐l�ł��̐l�̓����肪�ڗ����Ă��܂����B120m�̓��I�͈����B���܂ł̎��̐S�Ɏc�铡�͓��Ï�̓��I�ł��������A�͂邩�ɂ�����������B

�@�ɂ��ނ炭�́A��ʌ��J��4��27������4��30���܂ł�4���Ԃ����B�����ƒ����A�����ɂ��J�Â�����ǂ��̂ɁA�Ǝv���͖̂��E�̘V�l�������낤���B�o�X��ϗ�����������Ȃ�ɕ��S���Ă��悢�̂ɁB��������A���s�s�����v�����邾�낤�ɁA�ƁB

�@�܂��A��x�͌��w�������߂��܂��B�ꏊ�ɂ���ẮA����������ł�����A�������������܂����A��̂̂悤�ȂЂǂ�������܂���B���ɂ͕ٓ����Q�̐l�����āA���悻�̂�т�ł��܂��B

�@

�@

![]()

2013�N4��16���@���{�莛���琅����

�@�g���ȏt�̈���A���{�莛�ō���̔�_�t���������w�ł���ƐV���Œm���ďo�������B���s�w����Ԃ�Ԃ�����āA���{�莛�̍���ցB���h��ɋɍʐF�̖�B���q�A�ՁA�|�A�i�قȂnj����Ȓ����œ��Ƌ{���v�킹��B�ׂ̖傪�J���Ă����̂ŁA�W�̐l�Ɂu�����������܂����B�v�ƕ�������A�u�����͂��܂��Ă��܂����A�����͓���܂��̂ŁA�ǂ����B�v�Ƃ����A����𒆂��璭�߂��B�����ŁA�Ȃɂ�����Ȃ��Ă���̂ŁA���Ƃ��낪��_�t�B�q�������Ă����������B�ؚ��ȉ��Ȍ��z���B�i�ʐ^�B�e�֎~�Ƃ̂��ƂŁA�{�莛��HP�������������B�����ł��B�j���납�璭�߂邾�����������ƂĂ��ǂ����̂������C���ɂȂ����B�O�ς͋�������������߂��A���Ԃꂪ��_�t�A�Ƃ킩��悤�Ȍ��z���ł���B

�@�����ŁA�u���������́v���̌��B��������珊�X�Ɏʐ^�B�e�֎~�Ƃ̗��ĎD�L��A�V��������̂悤�Ɍ����Ă������A����Ȃ��Ƃ��C�ɂ��Ȃ��f�l�J�����}���������璆�ɂ����B��l�̂�������ɁA�����͎B�e�֎~�ł���A�Ƃ����ƁA�ǂ����ɏ����Ă���܂������A�Ƃ����̂ŗ��ĎD���w�������ƁA�V��œǂ߂Ȃ��A�Ƃ��A���̏��͎ʐ^�B�e�ł���̂ɁA�Ƃ������̂ŁA���܂莖�ł�����A�ƌ����Ă�����B�V��������Č��ʂӂ�B�B�e���Ă���l�̖w�ǂ��c��̐���ȏ�̐l����B�䂪���オ���{�̗ǂ������S����������S�����Ă��܂������ƁA�������肵���B����ł͎Ⴂ����Ƀ��[����}�i�[�����Ƃ��A�����Č����Ȃ��ȁB

�@�����A�|�p��i�̎ʐ^�B�e�֎~�����邱�Ƃɂ��ẮA�K�������^��������̂ł͂Ȃ��B�t�����X�̔��p�قȂǂ͊G��A�����G�낤�Ƃ���ł��邵�A���Z���`�̏�����ʐ^�B�e���ł���B�q�������͊G��̑O�ɍ��荞�ݖ͎ʂ����Ă���B�t���b�V���B�e�͂������ɋ֎~���Ă���̂ŁA�Ԉ���ăt���b�V������ƁA�����̗ǂ��W������u���V���A�}�_���v�Ɛ����|������B�������ꂾ���ŁA�u�Ɛl�v�́A���݂܂���A�ƈ���������B����ł悢�̂��Ǝv���B���{�l�͕��l�����ɒu���Ă���ƒ����ɓ���̂�G��K��������B�����G��ꂽ���Ȃ��̂Ȃ璍�ӏ���������悢�̂����A�^�Ƃ��ċ���A�[�ւ���悢�B����̔�_�t�̎���ł́A�ʐ^�B�e�͋����Ă��ǂ��������낤�A�Ǝv���Ă���B���������̑O�ɁA����͐��{�莛�����߂����Ƃł���A���R����ʂ���Ƃ��������؍����̂��̂ł͂Ȃ��B

�@���l�͔q�ޑΏۂŎʐ^���B��Ώۂł͂Ȃ��B�_�Е��t�̂��_�̂͂����������̂��A�Ǝv���Ă���B������A�ʐ^�B�e���֎~����̂����R���Ƃ͎v���B�ނ��뎩�R�ɂ�����𐮂��A�p���𐳂���q����A���̂��肩�����������̂��v���B�Ⴆ�ΎO��@�̕��l���������B���̑O�ɍ���Ύ��͎ʐ^���B��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����́A�����Ƃ���ő吨�̐l������̂ŖW���ɂȂ�Ȃ��悤�ɋ֎~���邱�Ƃ����蓾��B�����q���x�������ƁA�����Ă͂����Ȃ��Ƃ���ɓ��荞�݁A�����͊��荞�݁A���ɁA�ǂ������ȏꏊ��w����Ďʐ^���B�낤�Ƃ����܂����������B�ł���֎~���邱�Ƃ��܂����肩�ȁA�Ǝv���B

�@���s�����ق͗ǂ������B��ɂ͕����ł����āA�w�Z���n�܂�A���َҐ������Ȃ��āA�������ł������ƁB�����̑O�ɂ͈֎q���p�ӂ���āA�������蒭�߂���B����قǑ傫�Ȑ����قł͂Ȃ��悤�Ɏv�����A���C���̐����͑傫���B�A�U���V�̐����ł͐F�X�ȓ������݂��Ėʔ����B���邩�̃V���[���܂��܂��ǂ��B���i�⋞�s�ߕӂ̋��������Љ��Ă���B�Ƃɂ���������蒭�߂���B����ɁA�����ق̑O�̍������J�Ō����B���̎����܂����Ԃ��݂�ꂽ���Ƃ��ǂ������B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

![]()

2013�N4��5���@�t�͍��A�F����

�@�s�����ɍs�������łɁA�u�{�v�Œ��H�i�����͊����Љ�ς��j���A�F����̍������w�B�����A������́u������܂��v�ŏ����̍Œ��B�����͓V�r�ꂻ���Ȃ̂ŁA���������[�߂�������Ȃ��������������J������U��n�߁B���Ă݂����Ȓg�����ł����B

�@

�@

![]()

2013�N4��1���@�t�͍��A�����_�{

�@���̍D���ȍ��̋G�߂�����Ă��܂����B�����͍��ɂ������������_�{����R��ցB���J�ɂ͂������������邯��ǁA����ɂ͍ō��̓����B�����ɂ�������炸��������̐l���������ǁA���������ւ������̏�ł͂Ȃ��A�܂��䖝�ł�����x�B����ɉ��āE�A�W�A�̐l�B���������ƁB

�@���Ƃ����A���S �q���V�̖�����v���o���B�X�g�[���[�͖Y�ꂽ���A���Ԃ������ς��������Ɏ�l���u�ԕ��q�v���������A��э��ރV�[���B���̉Ԃт炪�Pm���ς����Ă���̂��낤�B������x��э���ł݂����B����ɂ��Ă��A�������A�R�������F�i�u�s���N�v����Ȃ��j�ɐ��܂邱�̋G�߁A������������͎̂������ł͂Ȃ��͂��B

�@����ŁA��肠���������_�{�ł̎ʐ^��3�ڂ��܂��B�����A���Ƃ͕ʂɁA�����Ŋ��������ƁB���ݍ������A���G�ꍇ���������̉��A�Ƃ͂������A�̂��Ԃ�������A�l�̎ז��������肷��Ƃ��ɁA�����́A�ʐ^���B�낤�Ƃ��Ă���O�����肻���ɂȂ������Đl�炵���������A���܂Ȃ������ɃG�N�X�L���[�Y�������Ă��ꂽ�B�A�W�A�l�͒ʘH�ɍL���낤���A�吺���グ�悤���A���_�o�B���ɂ́A���̎}�����������Ďʐ^���B�낤�Ƃ���B�ŋߓ��{�l�������Ȃ���邱�Ƃ��C�ɂȂ�B�u�Ԃ����ł�v�A���̋C�����������ƖY��Ȃ��łق����A���E�W���ɂ��Ăق����A�����v�����̍��B�{���ɗǂ�������������`�B

�@

�@ �@

�@

![]()

2013�N3��29���@���i���^���S�^EMC�K���E�K�i�̃y�[�W�A�N�Z�X�J�E���^�[��10���J�E���g���܂����B

�@�{���A10���J�E���g���܂����B12��55�����_��100,023�J�E���g�ł����B2011�N6��1���ɃJ�E���g���n�߂āA���悻1�N10�����A�܂�667���ԁB������ϖ�150�A�N�Z�X�ɂȂ�܂��B�w�Ǖ����ɃA�N�Z�X����܂��̂ŁA�����݂̂Ōv�Z����Ƃ��悻240�J�E���g�^���B������10���J�E���g�Ȃlj������Ǝv���Ă����̂ł����A�v������炸�����̕����`����Ă��邱�Ƃɋ����Ă���ƂƂ��ɁA�ǎ҂̕��X�ɂ͐S��芴�ӂ��Ă��܂��B�܂��A���̈�N�ł����Ȃ�̕����炨�₢���킹�Ȃǂ���܂����B�d�˂Ċ��ӂ��������܂��B�����ł������ɗ��Ă�Ǝv���Ă��܂��B

�@�Ƃ͂����A�����A�N�����t���ɂ���������N��ɂȂ�܂����B�������āA���_�I�A�̗͓I�Ɏ�̖��������Ă��Ă��܂��̂ŁA���낻��I��鎞�����l���Ȃ���A�Ƃ��v���Ă��܂��B���܂ő����邱�Ƃ��ł��邩������܂��A���̎��܂ł������炭�����������������B�i�q�j

![]()

2013�N3��6���@���q

�@��T���A���Âɋ}�p�������Ă��̋A�菬�q�֊�����B�o���ň�x�s�������Ƃ͂��邪�A�ό��ōs�����̂͂��Ԃw���̍��Ɉ�x����B���q��̋߂��ɗL���Ȃ��ǂ�����ƒN���ɘA����ĕ�ƖK�ꂽ�Ǝv���B�����s��ł��Ȃ�҂��č��ݍ��������ǂ̓X�����������A�������������L���͂Ȃ��B�ʂ邢���ǂ����悤�ȋC������B���q�͂����Ă��D�ԂŒʂ�߂��钬�������B

�@����͕�������ݗ����Ō������A�w�̊ό��ē����Ń}�b�v��Ⴂ�A�ē��̏����Ɋm���߂āA���q���Ƃ��̎��ӁA�U�ߎs���֍s�����B���q���͉��ڂɂ͗��h���������A�����Ă݂�Ɠ��闿���̊��ɂ͂������Č�����̂��Ȃ��B�u�}���Ձv�A�u����Ձv�̊G�ȊO�́A�q�������̓W�����ł���B�V��A�ŏ�K���猩��i�F�́A�����ɂ����q��뉀���^���Ɍ����邪�A�߂��Ɏs�����E�s�c��̍��������A�k���Ƀ��o�[�E�H�[�N�Ƃ��������F�������ŖډB������A�C�͌����Ȃ��B�Ȃ��̂Ȃ��i�F�ł��邩�B

�@���q��뉀���ɂ��鏑�@�͐V���������h�Ȍ����ŁA�ē������璚�J�Ȉē������Ă����������B���@�̗ǂ��͕����������A���@�L������݂鏬�q��̎p����ԗǂ��B�����A�����Ɍx�@���̍��������Ƌe�̃}�[�N���V�C�̗ǂ����͌����Ėڗ��Ƃ̐����B�K���F���������肳���Ƃ̂��ƁB�i�Ϗ��͂Ȃ��̂ł����ƕ�������A����܂���A�O�̎s���������D���������̂ŁA�Ƃ̕ԓ��B�Ȃ�قǕ��������B����ɂ��Ă��A�x�@����s�����͎s����c������̈ӎu������Ή��ƂȂ�͂��B�k���̃V���b�s���O�Z���^�[��������Ηǂ����낤�B�㐢�̂��߂ɉ��N�������Ă��A�㐢�̂��߂Ɏs�̃V���{���ł��邨��𒆐S�ɏ��q�̍`�������邾������[������i�ς�����Ăق������̂��B

�@���q��������{�����L�O���́A���̓��e�͗��h�������B�����g�͐����̖{��w�Ǔǂ��Ƃ��Ȃ����A�������Ȃ������B�������A�����̎��M�����̏Љ�A���ւ��܂߂������̈ꕔ�i�������܂ށj�̍Č��͌����������B�����A���������ɋ��������邩�܂��͏��������������Ǝv���Ă�����A�����ł��ʂ������Ǝv�������Ƃ��낤�B

�@

![]()

2013�N2��12���i�Q�j�@���l�N�X�g�@��

�@����ANTT����d�b�Ŋ��U������A�H����s�v�A��N����������ł���Ƃ����̂ŁA�t���b�c���v���~�A�����l�N�X�g���Ɍ����B�H����1���ԂقǂŊ��������̂ŁA��������CD-ROM���g���Ă̐ݒ�B���Ƃ��ł����܂ł͗ǂ��������A�������炪��ς������B�����i�����j�A����I�ȃe���r�����^�悪�ł��Ă��Ȃ��B�����グ��ƃe���r���f��Ȃ��AIE������ɓ��삵�Ȃ��B�ǂ����A�ꏏ�ɃC���X�g�[�������Z�L�����e�B�v���O�������d������悤���B���̂��߂ɍ����͑�Z���̏�ł����̎d���ɒx�ꂪ�o�Ă��܂����B

�@�v�����܂��ăZ�L�����e�B�v���O�������A���C���X�g�[�������Ă݂��B�܂��A�����^�悪�ł��邩�ǂ����͊m�F���Ă��Ȃ����A���̑��̓X���[�Y�ɓ��삵�Ă���BIE�̕\�����S���������Ǝv����B

�@���̃g���u���ɂ��ăl�b�g�������Ă݂���ANTT�̃Z�L�����e�B�v���O�����̓���͏d������悤���B����ł͏��S�҃��x���ł͂ǂ����悤���Ȃ��B�܂��Ď���͏����ȕ����ŏ����Ă���A���ዾ�ł݂Ă��ǂ�������Ȃ��قǁB�����ƍ��ؒ��J�Ȑ������ق������̂����A�F�X�ȃp�\�R���g�p���l�������\�t�g�E�F�A�̊J�������Ăق������̂��B�����A���l�N�X�g�ɕς��悤�Ǝv���Ă���l�͂����ӂ��B

![]()

2013�N2��12���@�M�C�@�~�ƍ��i2013�N2��9���K��j

�@2��8����9���ɉ��l�R��ӂ������A�M�C�ɏh���B�M�C�ƌ����Ή���Ƌ��F�鍳���炢�������ɂȂ������B3�N�O�ɖK�ꂽ���ɔM�C���ƋN�_�t�Ƃ������a�̎��ƉƂ̕ʓ@��m�������炢���B���̎��l�͂����܂������̂������B����135���������́u���{�̏��A�шꂨ�{�̑��v�t�߂̈�Ԍi�ς̗ǂ��ꏊ������ɋ��z�e���̎c�[���c���Ă���B

�@����A������������ۂ̏h�@�M�C�i�{�فj�ɔ��܂�A�����A�ʊ��܂ŋ}���300m�قǃL�����[�o�b�O�������Ă������Ȃ���o��A��������͉����A�M�C�~���Ɍ��������B���悻30�������A�r���A�C�̌i�F�߂��B�ŋ߂͗��s�ɏo������Ɨǂ������B�O���̉��l�ł��L�����[�o�b�O���g���Ȃ���R�肩�璆�؊X�����������B�����̂͒��ɐG�ꂠ�����C�����ɂȂ薞����������B

�@�~���͂ǂ�Ȃ��̂��͑S���m�炸�Ɍ����������A���h�Ȕ~���ł���B�܂��炫�n�߂ł͂��������A�����̌����Ȕ~�̖������~�܂��̍Œ��ł������B�s���h���Ҋ����i100�~�j�ł̓����B�����ɂ́A���R�W�������A�؍��뉀������V�c���A�L�O���p�����������B�ʎ����͔|�ړI�Ƃ����a�̎R�암�~�тƂ͈���āA�}�U��ȂǂɎ���ꂪ�s���͂����F�Ƃ�ǂ��?�ł���B�����l�~�̉��F���ڗ������{���̔~�̖ɂ͍g�~�A���~�����邱�Ƃ��ł����B�V�c���A�L�O���p���̓W���i�͗͋�����i�ň�ې[�����̂�����B���̋G�߁A��x�͖K�ꂽ�������B

�@�~�����o��Ə�荇���̖����V���g���^�N�V�[�Œ����ɂłāA�M�C���߂��B�^�N�V�[�̉^�]��͏�荇�킹�����s�q���͒Í��Ƃ����̂ŁA�͒ÂƂ͈Ⴄ�A�M�C�̕����Â��A�Ƌ������Ă����B���炫�̍�������5�����炢�͂���̂��낤���B���H�ɏ����ȃ��X�g����(*1)�ł��������p�X�^��H�ׂ����A�C�^���A�����X�g���������������Ɗ������B

�@���������₩�ȓ~�̓��̔~�ƍ����y���B�V�����̎ԑ��A�ɐ�����F���܂ł͐�i�F�ŁA���s�͐^�~�̊������g�ɓ��݂��B

(*1)�e���}�[���Ƃ���15�Ȃقǂ̏����ȃ��X�g�����B�V�F�t��l�A���̑���l�A���v�w�ł��傤���B���̂��X�p�Q�b�e�B�ƃs�b�c�A�}���Q���[�^�𗊂݂܂����B�҂�����̖˂̌����ŁA���������̃X�p�Q�b�e�B�B�������Ă��̏�ō�锖�����n�͂ς�ς�ŐH�ׂ₷���s�b�b�A�B�ƂĂ����������A��э���ŗǂ������BJR�̏o�����Ԃ܂ŗ]�T���Ȃ������̂ł����A��ۂ悭���������̂ł���قǑ҂��Ȃ��ōςB�V�F�t�͉ԕ��ǂȂ̂��A���ӂ�A���ӂ�ő�ς����ŁA�܂��āA���C��̌̏Ⴉ�A�s�b�b�^���Ă����̉�����������̂ŁA������̌˂������Ȃ���B������܂���̎v���o�ɂ͂Ȃ�܂����B�܂��������H�������������̂ł��B�i2013�N2��16���NjL�j

�@

�@

![]()

2013�N1��25���@�A���W�F���A�ɂ�����M�l�S������